Introducción

La

zonificación ecológica y socioeconómica es un

instrumento técnico-científico del planificación

del uso sostenible del los recursos naturales renovables que busca

ordenar el uso de la tierra del la del acuerdo un aptitudes del su,

tomando en consideración las condiciones socioeconómicas

bajo las cuales ópera la población usuaria de la la

tierra en cada región el área de o del estudio (Zonisig

2001).

La

cuenca hidrográfica "El Limón" reside su

valor, por ser la principal fuente de suministro de agua para la

ciudad de Zamora y demás poblaciones aledañas, así

mismo contribuye con un espacio para la agricultura y ganadería.

Se encuentra ubicada al sureste de dicha ciudad y cuenta con dos

comunidades en la parte alta que son: "El Líbano"

y "Loma Redonda".

Debido

a su importancia se necesita conocer los conflictos biofísicos

del uso de la tierra y establecer una zonificación territorial

lo que contribuirá a armonizar el manejo de los recursos

hídricos con el suelo y se podrán establecer políticas

que orienten la organización del territorio en función

de sus potencialidades y limitantes. El manejo sostenible de la

tierra requiere mecanismos de interacción participativa entre

las entidades gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad

civil. El presente estudio persiguió los el siguiente objetivo

general Contribuir al Ordenamiento Territorial y consiguiente

uso, protección y conservación de los recursos

naturales renovables y al uso adecuado del suelo, en base a una

propuesta de ordenamiento territorial que permita mejorar la calidad

de vida de los pobladores de la cuenca hidrográfica "El

Limón" con los siguientes objetivos específicos

Caracterizar la zona de estudio mediante el uso de mapas temáticos

integrados y herramientas participativas que permitan una visión

integral de los recursos existentes y Realizar una propuesta de

zonificación con la participación de los colonos

asentados, mediante la cual se propongan alternativas para el manejo

adecuado de la cuenca hidrográfica "El Limón"

provincia de Zamora Chinchipe.

El

presente estudio se realizó en el período comprendido

entre febrero del 2003 a junio del 2004.

Métodos

Descripción General del Área de

Estudio

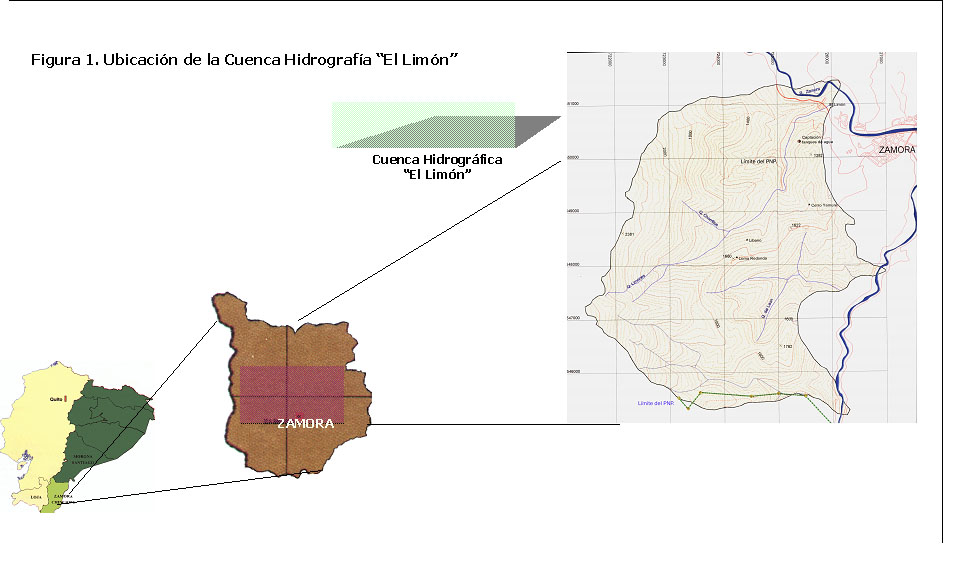

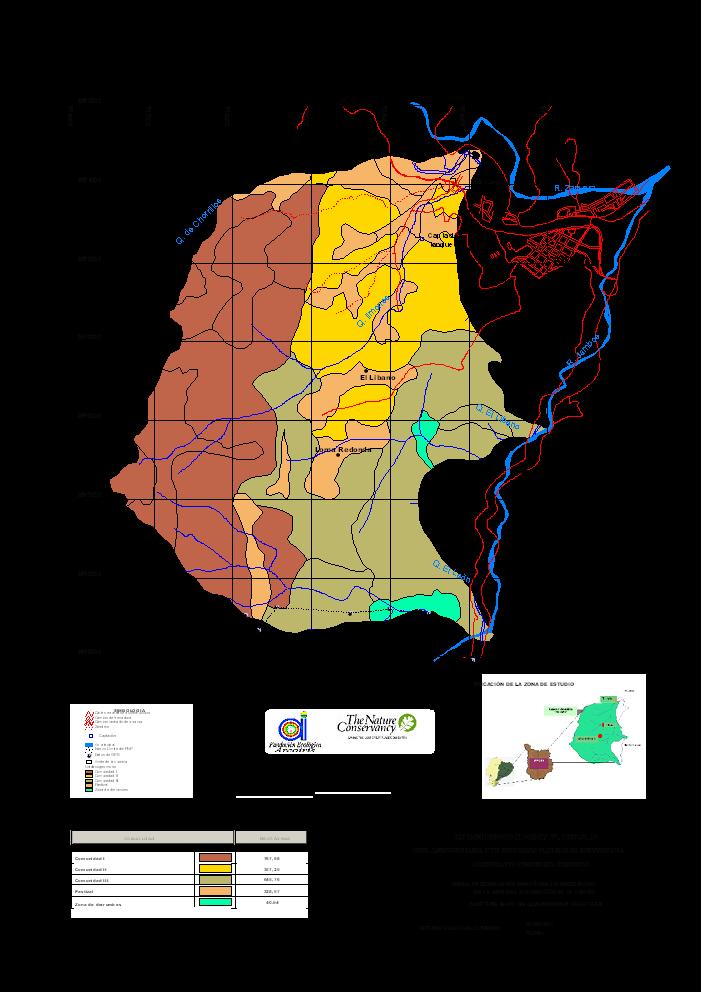

Se

encuentra ubicada al sureste de la ciudad de Zamora, cantón

del Estado Ecuatoriano, limita al norte con la quebrada Chorrillos,

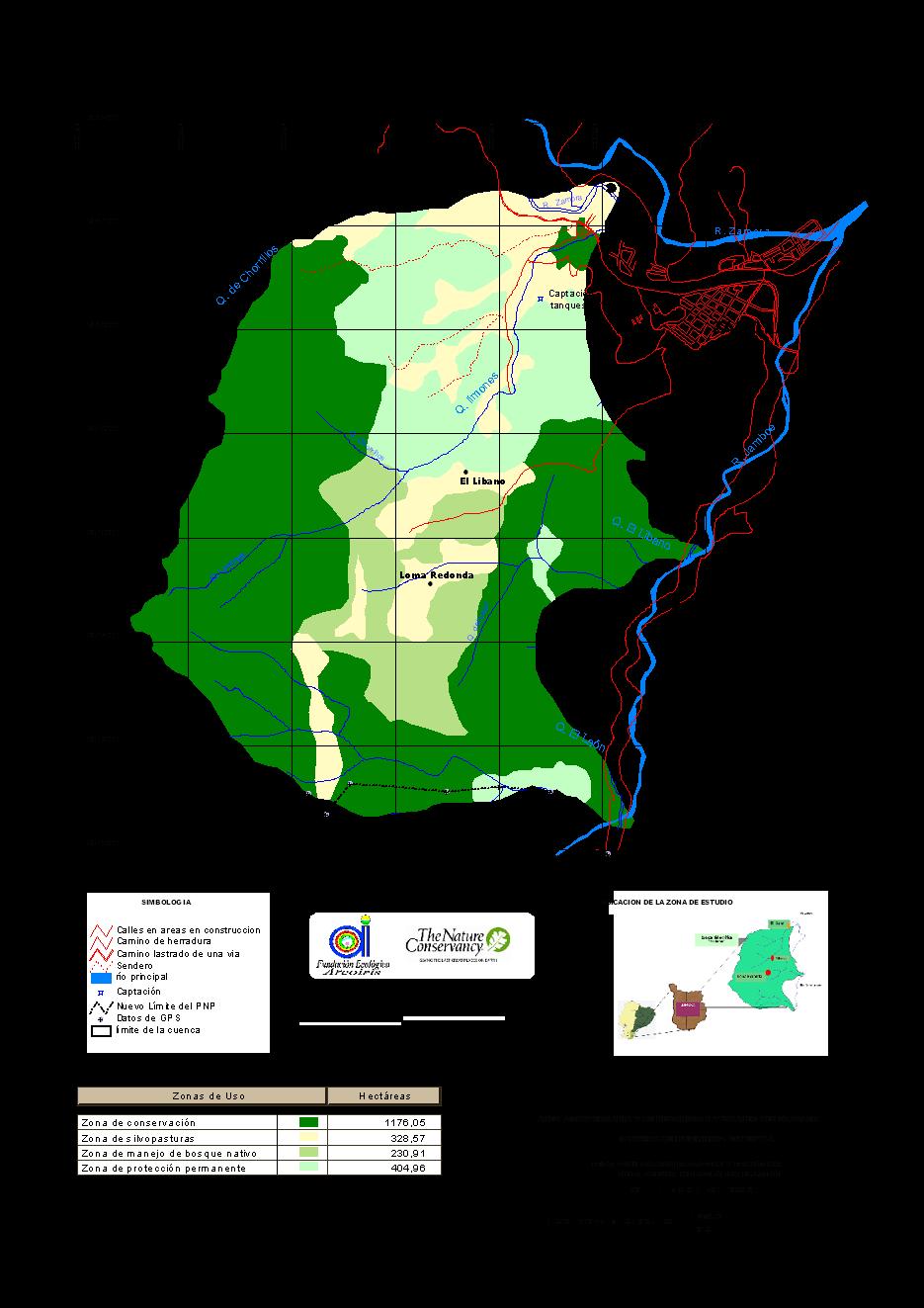

al sur, este y oeste limita con el Parque Nacional Podocarpus (Ver

figura. 1). Su extensión es de 2139 ha, su altitud promedio es

de 2600 m s.n.m . Su ubicación geográfica es: Longitud:

78º 57' 34,05' O a 79º 00' 35,68''

O/ Latitud: 04º 03' 20,54'' S a 04º 06'

59,02'' S

La

clasificación ecológica de Holdridge (1987) el área

corresponde a la zona de vida bosque húmedo Pre montano

(bh-PM).. La temperatura media es de 20 º C y la precipitación

oscila entre 1847 y 2000 mm anuales. La topografía del área

es muy irregular y en su mayoría pendientes con promedio del

70 %, especialmente el lado que comprende el límite del Parque

Nacional Podocarpus.

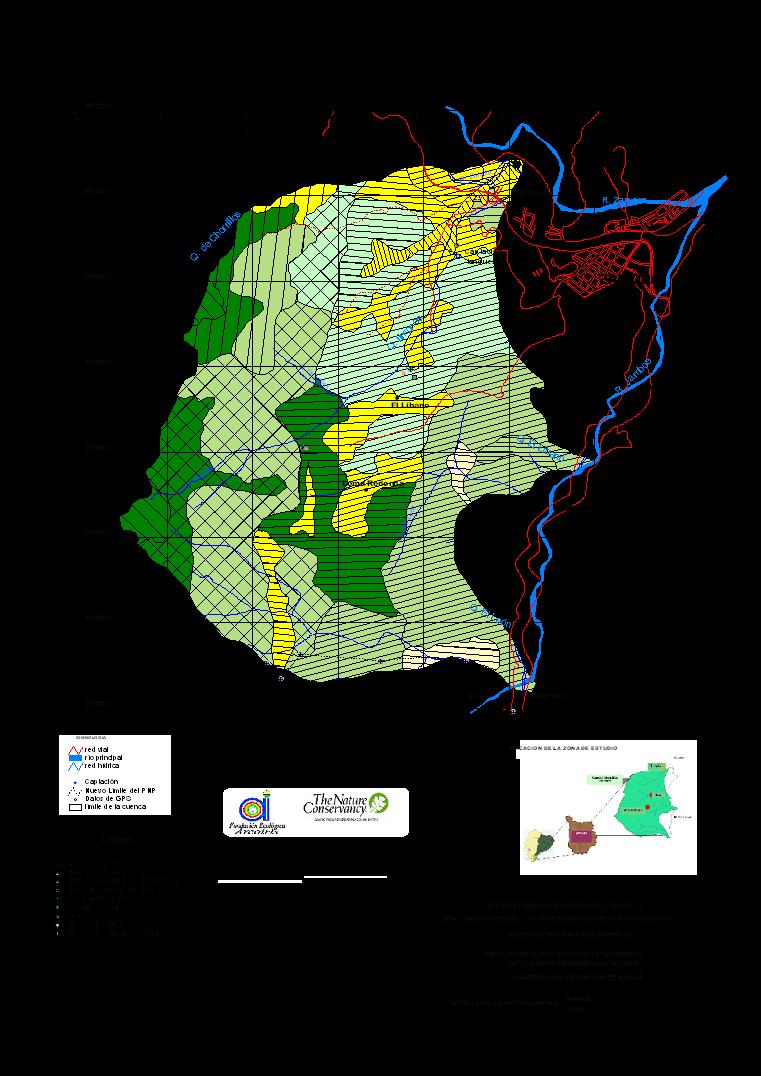

Figura 1: Mapa Base

Caracterización del Área de Estudio

Recopilación y Sistematización de la

Información

El

análisis territorial se inició a través de mapas

temáticos y herramientas participativas que permitieron tener

una visión integral de los recursos existentes. Seguido se

realizó la recopilación de información

secundaria enfocada a la zonificación ecológica -

socioeconómica para facilitar el análisis territorial.

Para lo cual se utilizó informes de investigaciones, libros,

artículos, informes, etc.

Fotointerpretación y Estructuración

del Mapa Inicial de Unidades de Paisaje

El mapa inicial de unidades de paisaje estuvo basado en la

fotointerpretación, elaborado con los métodos

propuestos por ITC (Groten et al, 1995 citado por Cabrera,

2002) que se basan en la interpretación de las fotografías

aéreas y el posterior trabajo de campo. Las fases son:

Análisis de las fotografías aéreas para

identificar "unidades de paisaje" y componer una leyenda

preliminar de acuerdo a los elementos que conforman el paisaje;

Delineación de las unidades geomorfológicas y de

cobertura vegetal con base en la fotointerpretación y

construcción de la leyenda preliminar; Tipificación

preliminar con aproximación a las unidades de paisaje; Mapa

preliminar de Unidades de Paisaje (Cabrera et al, 2001).

Para la geomorfología se utilizaron técnicas de

fotointerpretación y comprobaciones de campo, se clasificó

las formas de relieve. Se empleó la siguiente jerarquización

geomorfológica: La Región Geomorfológica, el

Gran paisaje, el sistema, el Paisaje. Los resultados de la

fotointerpretación se volcaron sobre la base topográfica

a escala 1:25000, procediendo a elaborar el mapa geomorfológico

preliminar del área. Para identificar los tipos de cubierta

vegetal se muestreó sobre las fotografías señalando

círculos pequeños de aproximadamente 1 cm2,

que representa un área real en el terreno de 1 km2..

Para cada muestra en la fotografía aérea se

determinaron parámetros, con ayuda de un estereoscopio de

espejos: Estructura (% complejo, % arbóreo, % arbustivo, %

herbáceo);Tono predominante; Textura; Patrón;

Observaciones.

Cuadro

1 Estructura de la leyenda integrada

|

Gran

paisaje

|

Ambiente

|

Paisaje

geológico

|

Unidad

de terreno

|

Tipo

de Cubierta

|

Comunidad

|

|

|

|

|

|

|

Comprobación de las Unidades Paisaje en el

Campo

Para

cada unidad de paisaje determinada preliminarmente se procedió

al levantamiento de por lo menos dos parcelas. El levantamiento de la

información se recolectó de acuerdo a la concepción

de levantamientos ecológicos integrados (ITC, 1995),

utilizando parcelas de 500 m2 para la vegetación

arbórea, con un total 17 parcelas levantadas, 200 m2 para

la vegetación arbustiva y 25 m2 para la vegetación

herbácea (Aguirre, Aguirre, 2002).

Para

la clasificación de los suelos se efectuó muestreos

superficiales en el campo, de 5 a 20 cm de profundidad, dentro de

cada transecto, para ser analizados en el laboratorio. Se describió

variables como: Altitud del sitio, tipo de erosión, grado de

pedregosidad, adicionalmente se realizó una calicata en cada

unidad de muestreo para medir el espesor de la hojarasca, textura,

estructura, color, profundidad de raíces, espesor del

horizonte A y demás horizontes del mismo.

El

análisis de la información de campo y constatación

del mapa inicial con agrupación del mapa inicial con

agrupación y separación de muestras para determinar las

comunidades vegetales por medio de la agrupación de las

parcelas de muestreo se utilizó el programa TWINSPAN (Two

Way Indicator species Análisis; Hill, 1979) y Las

relaciones entre la vegetación y los factores ambientales se

analizaron utilizando el Programa CANOCO (Ter Braak et al,

1995). Para el análisis de la vegetación se calculó

parámetros como: densidad, densidad relativa, dominancia,

diversidad relativa por familia, e índice de valor de

importancia.

Zonificación

Ecológica - Socioeconómica

Estructuración del Mapa de Aptitudes de Uso

de la Tierra

Para

obtener este mapa se utilizó la metodología propuesta

en el Sistema Modificado de Clasificación de Tierras por

Capacidad de Uso (Michaelsen 1975 citado por Espinoza y Pacheco,

1999), desarrollado en base a tres criterios: Serie de suelo,

profundidad efectiva y pendiente del terreno. Para determinar el uso

potencial del suelo en el área de estudio se adoptó

está metodología, remplazando la serie del suelo por el

tipo de suelo.

Se

utilizó parámetro como la cualidad de la tierra

entendiéndose cualidad de la tierra un conjunto de uno o más

atributos o características de la tierra empleadas para

pronosticar su comportamiento ante usos determinados. La

disponibilidad de nutrientes del suelo a través de algunas

características químicas del suelo, los metodos usados

fueron Nitrógeno disponible: Olsen (NaHCO30.5); Fósoforo

disponible: Olsen (NaHCO3 0.5N); Potasio disponible: Flanfotómetro;

pH: Potenciómetro (1:2.5) Suelo agua); Materia Orgánica:

Walkley black y la disponibilidad de oxígeno en el suelo por

medio de la descripción del perfil del suelo (FAO, 1985)

Validación de la caracterización de

la zona de estudio

A

través de un proceso participativo con la gente y en función

del diagnóstico territorial determinando, en base a esto se

planificó el uso del suelo y la ocupación del

territorio mediante la cual se propongan alternativas para el manejo

adecuado de la cuenca hidrográfica "El Limón"

provincia de Zamora Chinchipe. La Zonificación del territorio

se la desarrolló mediante talleres en donde se contemplará:

La construcción de la imagen objetivo (situación ideal

deseable, pero al mismo tiempo posible de ser alcanzada en mediano y

largo plazo), la formulación de los objetivos de uso y

ocupación del territorio, y el diseño de las políticas

de uso y ocupación del territorio.

Resultados

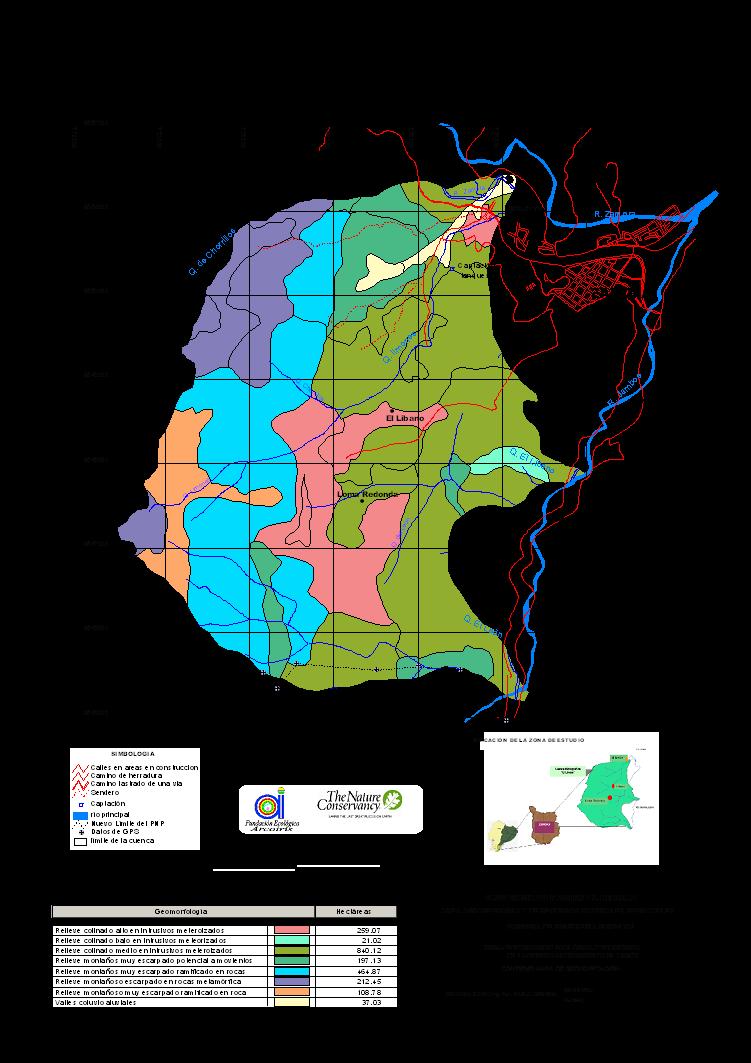

Descripción

de la Geomorfología

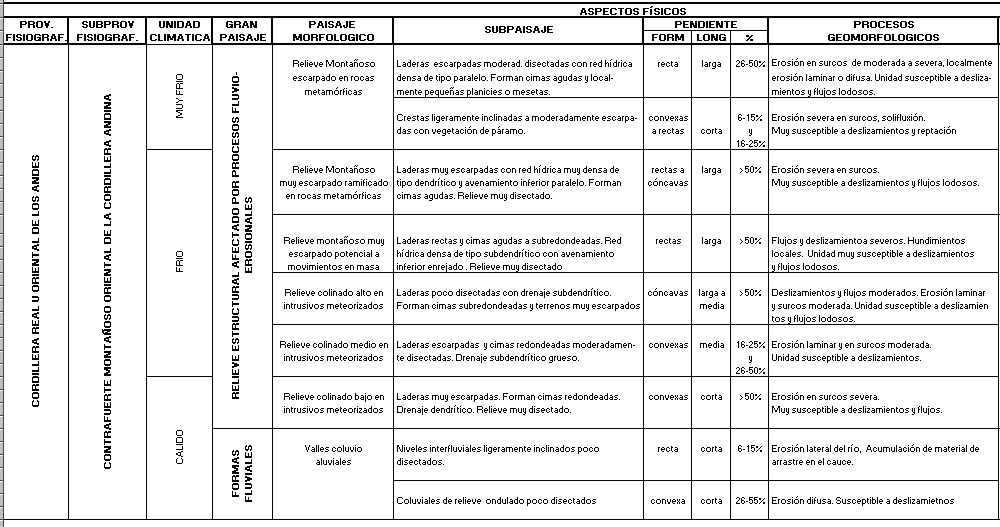

La geomorfología se ve como una visión integrada en los

suelos y la vegetación dando como resultado las unidades de

paisaje. Se hace una breve descripción de la geoforma de la

cuenca jerarquizando en Provincia Fisiográfica, Subprovincia

fisiográfica, Unidad climática, Gran paisaje y

Subpaisaje. El cuadro 8 hace referencia al detalle de las unidades

encontradas en la zona de estudio.

Cuadro 2 Unidades geomorfológicas

|

Prov.

Fisiográfica

|

Subprov.

Fisiográfica

|

Unidad

Climática

|

Gran

Paisaje

|

Paisaje

Morfológico

|

Subpaisaje

|

|

|

Muy

Frío

|

|

Relieve

Montaño escarpado en rocas metamórficas.

|

Laderas

escarpadas moderada disectadas con red hídrica densa de

tipo paralelo. Forman cimas agudas y localmente pequeñas

planicies o mesetas

|

|

|

|

|

|

Crestas

ligeramente inclinadas a moderadamente escarpadas con vegetación

de páramo

|

|

Cordillera

Real u Oriental de los Andes

|

Contrafuerte

Montañoso oriental de la cord.

Andina

|

|

Relieve

estructural afectado por procesos

fluvioerosionables

|

Relieve

Montaño muy escarpado ramificado en rocas metamórficas.

|

Laderas

muy escarpadas con red hídrica muy densa de tipo

dendrítico y avenamiento inferior paralelo. Forman cimas

agudas. Relieve muy disectado

|

|

|

Frío

|

|

Relieve

Montaño muy escarpado potencial a movimientos en masa.

|

Laderas

rectas y cimas agudas a subredondeadas. Red hídrica densa

de tipo subdendritico con avenamiento inferior enrejado. Relieve

muy disectado.

|

|

|

|

|

Relieve

colinado alto en intrusivo meteorizados

|

Laderas

poco disectadas con drenaje subdendritico. Forman cimas

redondeadas y terrenos muy escarpados

|

|

|

|

|

Relieve

colinado medio en intrusivo meteorizados

|

Laderas

escapadas y cimas redondeadas moderadamente disectadas. Drenaje

subdendrítico grueso

|

|

|

|

|

Relieve

colinado bajo en intrusivo meteorizados

|

Laderas

muy escarpadas. Forman cimas redondeadas. Drenaje dendrítico.

Relieve muy disectado

|

|

|

Cálido

|

Formas

Fluviales

|

Valle

coluvio aluviales

|

Niveles

interfluviales ligeramente inclinados poco disectados

|

|

|

|

|

|

Coliviales

de relieve ondulado poco disectados

|

Figura 2 Mapa de Geomorfología

Descripción

Taxonómica de los Suelo

Los suelos son los Inceptisoles que evidencian un incipiente

desarrollo. Así mismo existe un predominio del suborden

Tropets. El Gran grupo de acuerdo a la clasificación

taxonómica es el Distropepts.Las clases agroecológicas

VI, VII, y VII. (Sistema Americano de ocho clases) (González

et al, 1986)

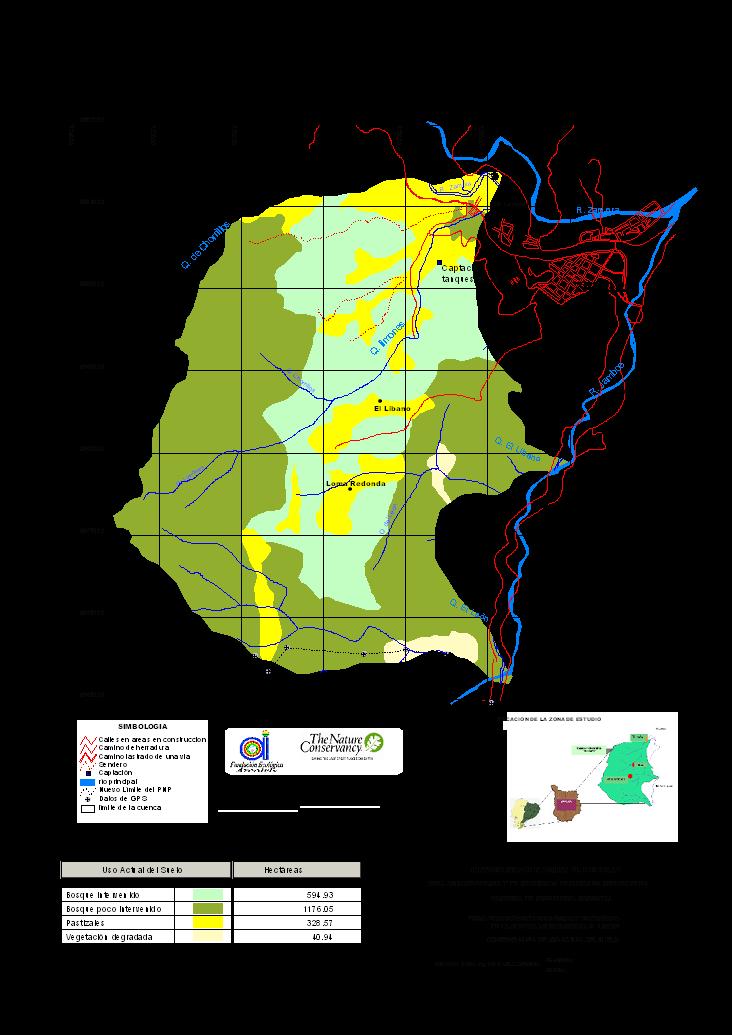

Uso Actual del

Suelo

Se distinguen cuatro usos del suelo representado por cuatro

categorías, que son: Bosque poco intervenido con 1175 has,

Bosque intervenido con 595 has, Vegetación degradada con una

superficie de 41 has y pastizales con 328 has.

: Figura 3 Mapa del uso actual del suelo

Comunidades

Vegetales y Grupos Fitosocilógicos

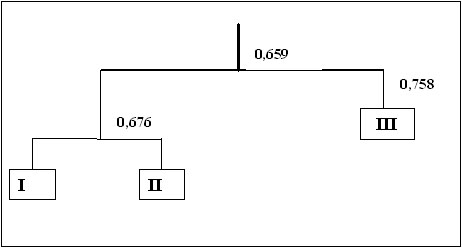

Del análisis efectuado por el programa multivariado Twinspan,

dio como resultado tres comunidades vegetales. El dendrograma

presentado a continuación es para identificar los niveles o

probabilidad de separación de las comunidades antes

mencionadas.

Figura 4: Dendrograma de la agrupación de las

parcelas

Los valores que se muestran en la Figura 4 son

los eigenvalor, que indican que las comunidades tienen un cierto

grado de similitud o no. Mientras el valor sea más cercano a

1, la separación florística es más evidente. Se

determino grupos fitosociológicos representados por especies

exclusivas, compartidas y generalistas.

Comunidad I.

Bosque Secundario de Cedrela fissiles;

Centronia laurifolia; Nectandra sp.;

Cecropia polyphlebia

Foto 1 comunidad I

La distribución y características

ambientales de esta comunidad se caracteriza por tener un estrato de

tipo arbustivo, se desarrolla en un relieve montañoso,

pendientes fuerte > 50 %. Este tipo de estrato arbóreo es

el resultado de la constante intervención antrópica con

tala selectiva y el avance de la frontera ganadera con el

consiguiente cambio de uso del suelo de bosque

a pastizal. Se presenta en un rango altitudinal de 1200 a 1600 m

s.n.m. Su diversidad esta representada por 76 especies, que

corresponde al 36 % del total muestreado. De estas 33 son exclusivas

para esta comunidad, es decir que su grupo fitosociológico

abarca el 16 % del total de las muestras registradas para el estudio.

Cedrela fissiles; Centronia laurifolia; Nectandra

sp.; Cecropia polyphlebia y

otras. La comunidad estudiada se caracteriza por

desarrollarse en un tipo de vegetación en su mayoría

arbustiva y con algunos parches de matorral.

En la comunidad en estudio las especies que alcanzaron, el mayor

valor de densidad relativa es Tapirira guianensis (3,85 %).

Hedyosmum glabratum (2,99 %), Piptoma discolor (2,14 %).

Por otro lado la mayor dominancia relativa es para Nectandra

acutifolia (8,25 %), Miconia rivetii (6,73 %), Tapirira

guianensis (3,99 %). La densidad es de 39 individuos en

500 m2 y 780 ind/ ha. Por último el

índice de valor de importancia mayor es para Nectandra

acutifolia (11,24), Miconia rivetii (9,72 %), Tapirira

guianensis (7,83 %). La familia con mayor heterogeneidad es

Melastomataceae con 38 especies, que representa el 16,24 los totales.

Los suelos son del orden Distropepts, con una capa gruesa de

hojarasca, en horizonte A contiene una capa media de materia orgánica

(4,3 %) que es alrededor del 11 cm, de color pardo amarillento, con

una estructura laminar, y una textura franco arenoso el pH es de 4,5

fuertemente ácido, el Fósforo es bajo (15,0 Ug/ml), el

nitrógeno con un nivel medio (54,0 Ug/ml), y el potasio es

bajo con valor de 59,5 Ug/ml. El Horizonte B tiene un espesor de 41

cm, con una coloración gris castaño, presencia de roca

meteorizada, raíces gruesas y profundas.

Comunidad II

Bosque secundario de Cinchona macrocalys; Weinmannia sorbifolia;

Hedyosmum glabratum; Wettinia maynensis y Nectandra laurel.

Foto 2: comunidad II

La distribución y características

ambientales de esta comunidad vegetal comprende bosques con

predominancia de especies arbustivas, con un dosel no superior a los

22 m (aprox.), con una estructura semidensa. Presenta un

estado de conservación relativamente bueno, a pesar de la

presión que sufre el bosque por la expansión de la

frontera ganadera y el aprovechamiento de la madera no sustentable.

Se desarrolla en altitudes en un rango entre 1315 - 1890 m s.n.m., y

distribuidos sobre laderas escarpadas y cimas redondeadas, con

pendientes entre 26 - 50 % y 16 - 25 % respectivamente.

La diversidad y composición florística

del grupo presenta un total de 92 especies que significa el

44 % del total registrado para el estudio. Las especies que

caracterizan al grupo son Palicourea ovalis; Cremastosperma

megalophyllum; Schefflera morototoni; Besleria quadrangulata y Blakea

rosea. La exclusividad del grupo pertenece a 37 especies lo que

equivale al 18% del global anotado. Las especies exclusivas son

Cinchona macrocalys; Weinmannia sorbifolia; Hedyosmum glabratum;

Wettinia maynensis y Nectandra laurel. La comunidad está

compartiendo el grupo fitosociológico con la comunidad I

caracterizado por Palicourea angustifolia; Pseudolmedia laevis;

Graffenrieda colombiana; Leandra dichotoma; Besleria

quadrangulata. Así como con la comunidad III dominado éste

grupo por Piper aduncum; Miconia calvescens; Blakea rosea;

Psychotria caerulea; Guarea macrophylla. La

correspondencia de la comunidad con los tipos de cubierta vegetal se

la encuentra dentro del tipo de cobertura vegetal de bosque

secundario

Los parámetros ecológicos demuestran que las especies

más abundante o densas para la comunidad II es Persea

caerulea (2,55 %), Weinmannia sorbifolia (2,04 %),

Psammisia avernas (1,53 %) de diversidad relativa. En cuanto a

la dominancia, las especies más dominantes son Psammisia

avernas (5,54 %), Weinmannia sorbifolia (4,32 %) y

Tournefortia fuliginosa (4,03 %). La densidad es 32 individuos

en 500 m2 y 640 ind/ha . El índice de valor de

importancia este representa las especies con mayor valor ecológico

por su abundancia y dominacia en la comunidad es para Psammisia

avernas (7,07), Weinmannia sorbifolia (6,36), Tournefortia

fuliginosa (5,56). La familia con mayor representatividad es

LAURACEAE con 23 especies en el total registrado para el estudio.

La caracterización del suelo de la comunidad II son

clasificados como Distropepts, con un manto abultado de ramaje. El

horizonte A es de color castaño amarillento a castaño

amarillento claro, con un espesor de 10 cm, la materia orgánica

es alta (8,2%), su pH es extremadamente ácido (3,9), el

fósforo es muy bajo con un valor de 7,0 ug/ml, el nitrógeno

es de 81 ug/ml, con un nivel alto, el potasio en el suelo fluctúa

en 84,0 ug/ml, lo que demuestra que hay una escasez de este elemento.

Asimismo este horizonte presenta una estructura prismática con

una textura franco - arcillosa. El horizonte B tiene una

anchura de 44 cm, con una tonalidad castaño claro, raíces

gruesas y extensas

Comunidad III

Comunidad vegetal de Faramea torquita, Pourouma minor, Piptocoma

discolor, Banara guianensis, Ladenbergia oblongifolia y Ficus

sp.

Foto 3 comunidad III

La distribución y características ambientales se

caracteriza porque la vegetación se presenta con una

estructura densa, y un grado de intervención

desde intervenidos a muy intervenidos, a pesar que estos

bosques están desarrollándose sobre pendientes fuertes

> 50 % y del 26 - 50 %. Con parche de bosque chaparro, en

zonas donde la pendiente disminuye permite la extracción de

madera. Estas formaciones vegetales ocurren en un rango altitudinal

de 1700 - 1980 m s.n.m.

La diversidad es muy alta registrándose un total de 128

especies que representan el 61 % del total registrado para el

presente estudio, lo cual da un indicio del buen estado de

conservación del bosque y la diferencia con las demás

comunidades, con excepción de algunos parches con el cambio de

uso del bosque. Se encontró 80 especies exclusivas que denotan

el 60 % del total registrado y se anotan las siguientes Clarisia

racemosa; Myrsine sodiroana; Pouroma cecropiifolia; Cedrela odorata y

Phytolacca rivinoides. Comparten especies como Piper

sp.; Solanum sp.; Guarea sp.; Eschweilera sp. y .Psychotria

brachiata con la comunidad I caracterizando así al

grupo fitosociológico. La comunidad se

incluye en un tipo de formación de bosque achaparrado.

Los parámetros ecológicos de la

vegetación presentan una densidad relativa, esta representada

por las especies Hyeronima sp (2,81 %), Piper sp

(2,41 %), Miconia punctata (2,01 %).

La Dominancia relativa mayor es para Palicourea sp. (3,92

%), Ficus sp

(2,72 %), Piper sp. (2,65 %).

Se tiene una densidad de 46 individuos en 500 m2 y 920

ind/ha. El Índice de valor de importancia mayor corresponde a

Palicourea sp. (5,93 %), Piper

sp. (5,06 %), Ficus sp (4,73 %). La

familia que tiene mayor número de especies es RUBIACEAE con

42. (ver apéndice 13.). Los totales de los parámetros

ecológicos de observan en el apéndice 10.

La comunidad III tiene un suelo del tipo Distropepts, con una capa

gruesa de follaje. El horizonte A es color Pardo amarillento claro,

con un espesor de 0,9 cm, la materia orgánica es alta (6,2%),

su pH es fuertemente ácido (4,1), el fósforo es muy

bajo con un valor de 5,3 ug/ml, el nitrógeno es medio con un

valor de 77,0 ug/ml, finalmente el potasio en el suelo es de 46,7

ug/ml. Además la estructura que predomina es laminar con una

textura Franco - arcillosa. En lo referente al horizonte B,

éste una anchura de 46 cm, con una coloración castaño

claro, raíces gruesas y extensas.

Figura 5: Mapa de

Comunidades vegetales

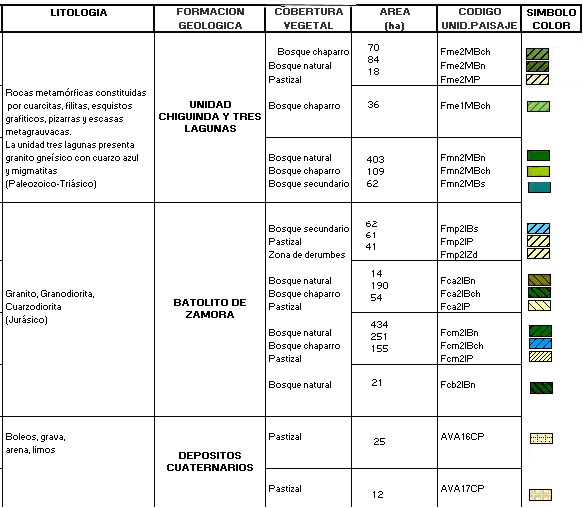

Unidades de Paisaje

Las unidades de paisaje son agrupadas en

grandes unidades genéticas de relieve que se describen a

partir del Gran Paisaje y de acuerdo a la leyenda del Mapa (Cabrera

et al, 2003).

Relieve Montañoso Escarpado en Rocas Metamórficas

Relieve Montañoso Muy Escarpado Ramificado en Rocas

Metamórficas

Relieve Montañoso Muy Escarpado Potencial a Movimientos en

Masa

Relieve Colinado Alto en Intrusitos Meteorizados

Relieve Colinado Medio en Intrusitos Meteorizados

Relieve Colinado Bajo en Intrusitos Meteorizados

Valles Coluvio Aluviales

Figura 6: Leyenda del mapa

de Unidades de Paisaje (1)

Figura 6: Leyenda del mapa

de Unidades de Paisaje (2)

Figura 7: Mapa de Unidades

de paisaje

Correspondencia

de las Comunidades Vegetales con los Factores Edáficos y

Ambientales

El análisis se basa en el

tamaño de los vectores, siendo directamente proporcional a la

importancia y el grado de influencia que tienen los mismos sobre la

composición florística de los levantamientos, los

resultados pueden verse en la figura 8

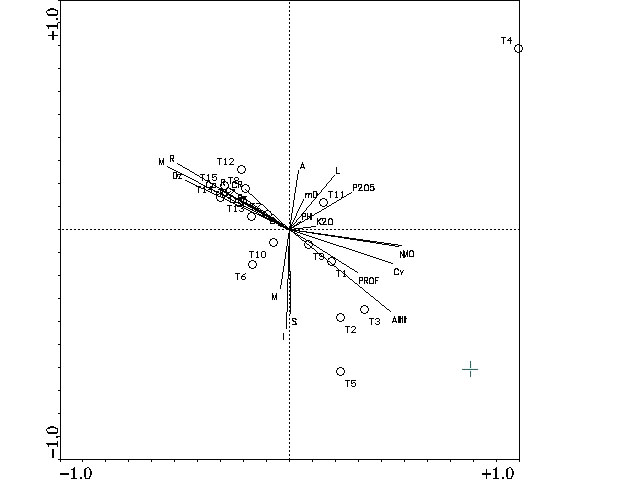

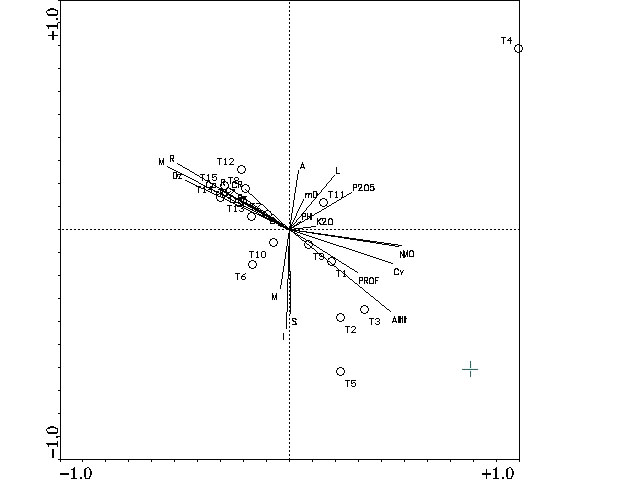

Figura 8 Title of Figure - Correlación

entre las diferentes variables ambientales y las parcelas (Biplot de

CANOCO

Se observa la distribución de los parámetros

ambientales. El tamaño de los vectores es directamente

proporcional con la importancia y el grado de influencia que tienen

los mismos sobre la composición florística de las

parcelas. Es así que para la comunidad I y II son directamente

influenciadas por la pendiente, su relieve montañoso, y la

erosión en forma de deslizamientos. En cambio para la

comunidad III los factores abióticos son la altitud,

nitrógeno, fósforo y la topografía en

representación de crestas redondeadas.

Aspectos Socioeconómicos

La organización social de El Líbano es muy débil

y ha dificultado organizarse jurídicamente. Su alimentación

se basa fundamentalmente de yuca, papa china, fréjol, plátano

productos de sus huertos, enlatados, embutidos y carne.Las viviendas

están conformadas por techos de Zinc, teja, y las paredes son

de tabla y el piso también de madera. La mayoría de los

colonos practican la religión Católica.

Aspectos Productivos

La

agricultura en la cuenca es mínima, se basa en sus huertos

agrícolas. De acuerdo a la encuesta realizada en la zona las

prácticas agrícolas las realizan en terrazas. En

la cuenca hidrográfica todas las personas conocen la

importancia de asociar los cultivos. Las quemas se han reducido. El

empleo de los agroquímicos es mínimo, solo. A pesar de

estar junto al recurso agua, los pobladores han experimentado

problemas. La principal fuente de ingresos económicos los

sistemas pecuarios aunque se vea reducida por la falta de buenos

pastizales. Se realizan prácticas de

reforestación, en mingas o individualmente. La

comercialización es muy difícil realizar debido a las

vías de acceso al sector, la leche que es el recurso que

mayormente obtienen, se usa para autoconsumo. La comercialización

de madera ésta ha disminuido, no así la presión

al bosque. Existe la disposición al cambio de uso de la

tierra, a pesar que es un primer avance.

Zonificación

Ecológica y Socioeconómica

El propósito de las unidades ecológica de paisaje es

analizar el relieve, pendiente, litología, el uso actual del

suelo y la cobertura vegetal. En base a la pendiente, cobertura

vegetal y el análisis de los suelos se obtiene la evaluación

de la aptitud de las tierras con el objetivo de establecer el

potencial de aprovechamiento a fin de lograr una producción

sostenible, para lo cual deben tomarse en cuenta la vulnerabilidad

(áreas de riesgo) a la que se hallan expuestos los factores

ambientales en las distintas unidades de tierras diferenciadas. Por

otro lado es de gran importancia establecer si existen las

condiciones socioeconómicas suficientes para la aplicación

de los tipos de utilización de la tierra, que se han

considerado en la evaluación.

Los Requerimiento de los Tipos de Utilización de la Tierra

(TUT's

Los requerimientos de los tipos de utilización de la tierra

esta en función de la demanda de las características de

la tierra. Para determinar los TUT's fue necesario revisar la

bibliografía existente, consultas a especialistas del tema, y

desde el propio punto de vista técnico.

Cuadro 3 Tipos de utilización de la tierra

|

Tipos de

Utilización de la Tierra

|

Ejemplos de

Producción

|

Técnicas de

Manejo

|

|

Ganadería

extensiva

|

Leche,

carne, productos derivados

|

Tradicional

|

|

Extracción

de PFNM

y maderables

|

Orquídeas,

fibras, plantas medicinales, madera de aserrado

|

Tradicional

|

|

Conservación

|

Agua,

aire, paisaje.

|

Tradicional

|

Los requerimientos para los TUT's están dados por los

mismos grados utilizados para definir las cualidades de la tierra,

entendiendo esta última por el conjunto de uno a más

atributos o características (disponibilidad de nutrientes,

profundidad efectiva del suelo, disponibilidad de oxígeno,

agua en el suelo) de la tierra empleados para pronosticar su

comportamiento ante usos determinados. Así mismo las

cualidades de la tierra constituyen la oferta de las características

de la tierra y son las que definen las unidades de tierras y sus

componentes. Los siguientes la pendiente es el grado de inclinación

del terreno, para el presente estudio se presenta en porcentajes, se

establecen rangos de pendientes. Las clases utilizadas fueron los

siguientes:

Cuadro

4 Rangos e indentificadores de las pendientes

|

Símbolo

|

Rango

|

|

1

|

6

- 15 %

|

|

2

|

6

- 15 / 16 - 25%

|

|

2

|

16

- 25 % / 26 - 50 %

|

|

3

|

26

- 50 %

|

|

4

|

26

- 55%

|

|

5

|

>

50 %

|

La área de riesgo Se refiere a la presencia o influencia de

deslizamientos o derrumbes en la cuenca, los mismos que determinan

condiciones para para manejar sosteniblemente sus tierras, u obras de

infraestructura como por ejemplo los tanques de captación de

agua para la ciudad de Zamora. Se define por presencia o ausencia.

Cuadro 5 Rangos e identificadores de riesgos

|

Símbolo

|

Significado

|

|

0

|

Sin

riesgo

|

|

1

|

Con

riesgo

|

(Tomado de FAO, 1985)

El uso potencial esta en función de la pendiente, nutrientes

del suelo y cobertura vegetal. Se determinaron las siguientes

categorías que a continuación se detallan:

Cuadro 6 Rangos e indentificadores del uso potencial del suelo

|

Símbolo

|

Significado

|

|

1

|

Aptitud

silvopastoril

|

|

2

|

Aptitud

aprovechamiento. de PFNM y productos forestales

|

|

3

|

Aptitud

manejo forestal sustentable

|

|

4

|

Aptitud

recuperación de la vegetación

|

|

5

|

Aptitud

Protección absoluta

|

En base a los factores antes mencionados, más el atributo del

análisis del terreno, unidades de paisaje, la cobertura

vegetal y el medio socioeconómico, fue posible zonificar la

cuenca hidrográfica "El Limón".

Validación de la Zonificación

Ecológica y Socioeconómica con los Pobladores Asentados

en la Cuenca.

Se

realizó un taller participativo con la gente y con base del

diagnóstico territorial previamente determinadas las unidades

de paisaje, el uso actual y aptitudes del suelo, se planificó

el uso del suelo y la ocupación del territorio mediante la

cual se propuso alternativas para el manejo adecuado de la cuenca

hidrográfica "El Limón" provincia de Zamora

Chinchipe. La Zonificación Territorial se efectuó

mediante talleres, donde se contempló: La construcción

de la imagen objetivo que es la situación ideal deseable, pero

al mismo tiempo posible de ser alcanzada en mediano y largo plazo, es

así, que con la participación de la comunidad y a

través de mapas en donde se plasmaron dos inquietudes ¿Cómo

es su finca? (Presente) y ¿Cómo desearía que

fuera? (futuro). Se identificó alto nivel de conservación

que maneja la gente para sus recursos naturales, así como

aumentar la productividad de sus fincas. La formulación de los

objetivos y ocupación del territorio como son conservar y

proteger los recursos naturales existentes en la cuenca hidrográfica

"El Limón" y trabajar en la ejecución y

fortalecimiento de la zonificación Ecológica y

Socioeconómica, herramienta que permitirá garantizar la

provisión de agua para su comunidad y la ciudad de Zamora,

además de los recursos naturales.

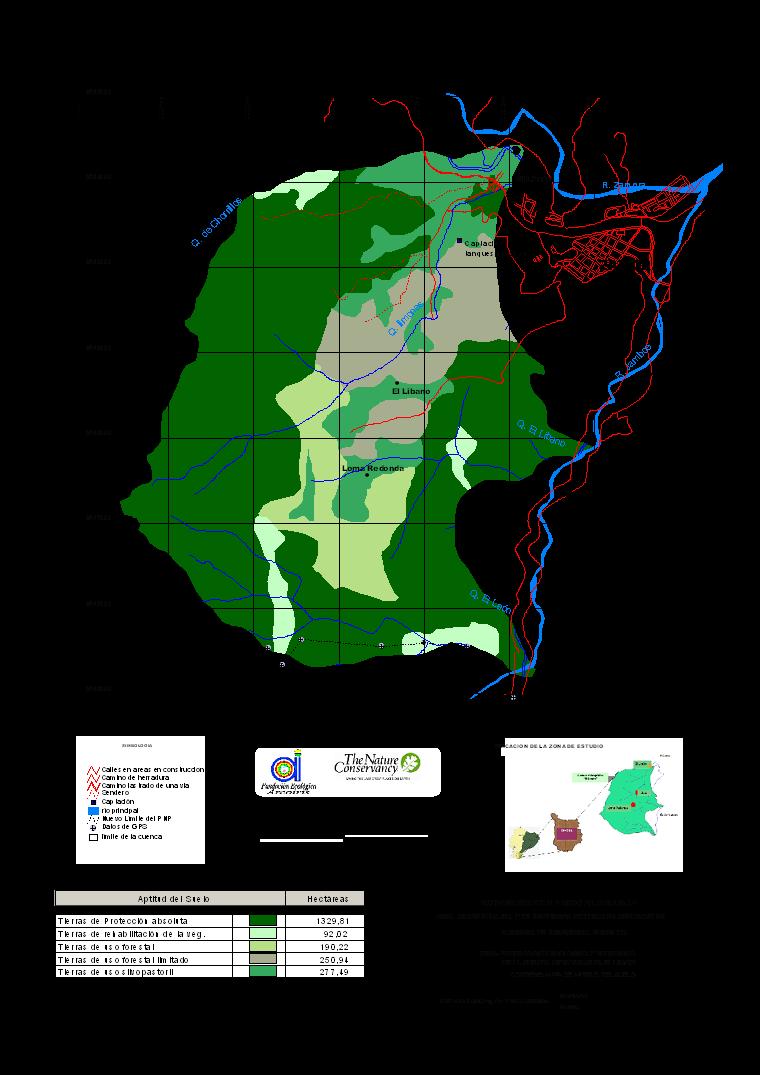

Descripción de las Zonas Definidas

La zona de conservación Es una zona con vegetación poco

alterada, y su importancia biológica, es muy relevante, además

es el hábitat de especies de avifauna que revisten una gran

importancia para su conservación entre las más

sobresaliente de acuerdo a la categoría de la Unión

Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se tiene

Pipreola frontalis, Casi amenazada (NT) Grallaricula

flavirostris rara; Pyrrhura albipectus Vulnerable

(VU)/endémico. Por la necesidad de conservar los llamados

"ojos de agua", y vertientes. Además la parte alta

constituye la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus,

y los pobladores en la cuenca poco interviene ya que el difícil

acceso

Zona de manejo de bosque nativo son las áreas cubiertas con

bosque nativo, en donde se debe enfatizar el manejo de productos

forestales no maderables existentes en la zona (plantas medicinales,

fibras, orquídeas entre otros), como una alternativa

sustentable que permita remplazar el aprovechamiento de la madera.

Impidiendo así la fragmentación del bosque y por

consiguiente la protección del hábitat de especies de

aves consideradas en riesgo para su conservación de acuerdo a

la UICN, es el caso de Pyrrhura albipectus y Malacoptila

fulvogularis categorizadas como Vulnerable (VU) / Casi amenazada

(NT), respectivamente y especies migratorias como Cathartes aura.

Se permite también el aprovechamiento de madera a través

de una Licencia de Aprovechamiento Forestal, basándose en la

aprobación de un Programa de Aprovechamiento Forestal

sustentable o PAFS (Normativa Forestal 2001).

La zona de protección se ubica a lo largo de los ríos,

en faja paralela a cada margen. Alrededor de fuentes incluso las

intermitentes y de los llamados ojos de agua, cualquiera sea su

situación topográfica, en un radio mínimo de

veinte metros de ancho. Las zonas que posean una alta importancia

ecológica (Normativa Forestal 2001). Aquí es en de

donde se origina el agua, con los llamados "ojos de agua",

además por la diversidad florística que posee. Otro

aspecto importante es la presencia de fauna amenazada así se

tiene Galbula pastazae Casi amenazada (NT)/endémica;

Pyrrhura albipectus Vulnerable (VU); Elanoides forficatus

Migratoria boreal - residente y, posiblemente un nuevo registro para

el Parque Nacional Podocarpus como es Eutoxeres aquila.

La zona de silvopastura Son zonas donde se debe pasar de un

aprovechamiento extensivo a un aprovechamiento intensivo, es decir de

una ganadería tradicional a implementar actividades de manejo.

Así como aumentar la productividad de sus pastizales con la

rotación de los pastos a través de cuarteles ganaderos

y la implementación de árboles más pastos. la

participación de los colonos asentados en la misma.

Estrategias para la

Conservación de la Cuenca Hidrográfica "El

Limón

- Establecer consensos para el definir

un área de reserva de flora y fauna para la cuenca

- Implantar el plan de ordenamiento territorial

- Realizar el plan de manejo para la cuenca hidrográfica "El

Limón"

- Biodiversidad silvestre y conservación ex situ e in situ

- Recuperación y restauración de vertientes

- Establecimiento de Sistemas Silvopastoriles

- Inventario de productos forestales no maderables (PFNM)

- Capacitación, divulgación y educación

ambiental

Figura 9 Mapa de Aptitud

del Suelo

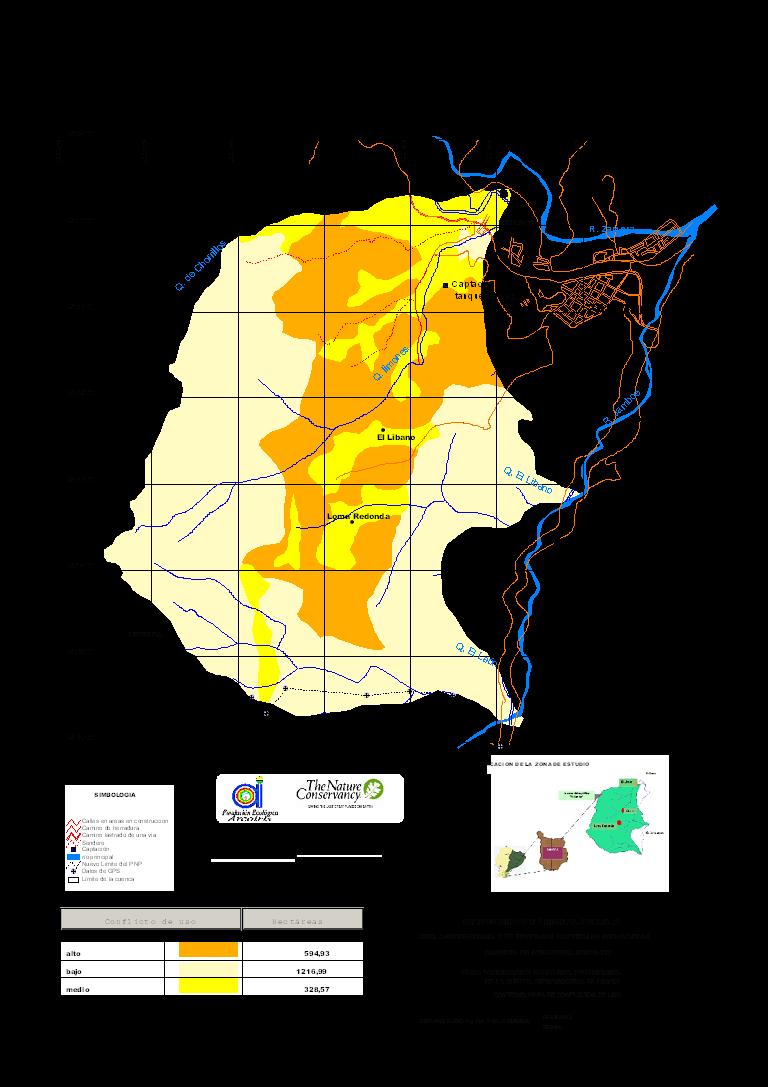

Figura 10 Mapa de

Riesgos

Figura 11 Mapa de

Zonificación

Cuadro

7 Zonificación Ecológica y Socioeconómica

|

Aptitud

|

Pendiente

|

Rango

|

Unidad

de Paisaje

|

Zonificación

(Apto

para)

|

|

1

|

1

|

1

|

AVA16CP

|

Silvopasturas

|

Discusión

Caracterización

de la zona de estudio

En

el mapa de unidades de paisaje en el primer

jerárquico de la leyenda describe a la provincia fisiográfica

representada por la cordillera Real u Oriental de los Andes

identificando al Gran paisaje como relieve estructural afectado por

procesos fluvioerosionales y formas fluviales. Geológicamente

predominan las rocas metamórficas de reciente creación,

constituidas por cuarcitas, filitas, esquitos, grafitos, pizarras.

Los suelos de acuerdo a la clasificación taxonómica,

son Inceptisoles, que evidencian un incipiente desarrollo, siendo

estos recomendables en las áreas de pendientes pronunciadas

para la reforestación, mientras que los suelos con depresiones

pueden ser utilizados para actividades silvopastoriles, lo que

corrobora con González et al, (1986)

Las clases agrológicas de los suelos indican que la clase VI

es adecuado para vegetación permanente, pastoreo y/o bosques,

con restricciones moderadas. Los de la clase VII, su uso restringido

para el pastoreo y recomendable para bosque protector y cobertura

natural. La clase VIII es recomendable únicamente para

recreación, vida silvestre o abastecimiento de agua en donde

radica la importancia de la cuenca.

Al analizar los resultados de las muestras del laboratorio de suelos

y de acuerdo con (López, 1972; Iñiguez, 1999; Iñiguez,

2002), se determinó que el potencial de hidrogeniones (pH) es

extremadamente ácido a fuertemente ácido (4,2), lo que

implica que el desarrollo de las especies tengan severas limitaciones

para su crecimiento, por la acidificación del suelo. La

materia orgánica es alta (6,2 %), lo que significa a primera

vista un desarrollo uniforme de las plantas, sin embargo esta capa de

materia orgánica no supera los 12 cm, dificultando así

un crecimiento apto para cualquier tipo de cultivo. El nitrógeno,

representa un nivel medio (70,7 ug/ml), la falta de éste

elemento se evidencia en la planta por la pérdida uniforme del

color verde de las hojas, la planta sufre la inhibición de su

capacidad de almacenamiento de formación de carbohidratos. El

fósforo disponible es muy bajo (9,1 Ug/ml), lo que incide en

un sistema radicular raquítico. El potasio en los suelos de la

cuenca es bajo (63,4 ug/ml) repercutiendo en los cultivos en sus

hojas con manchas cloróticas que se vuelven necróticas

al intensificarse, disminuyendo la productividad en los suelos y por

ende, éstos no son recomendables para la agricultura.

En el mapa de uso actual de la cuenca se diferenció cuatro

tipos de uso, que son bosque poco intervenido estos básicamente

están protegidos o se ven restringidos para actividades de

explotación por las fuertes pendientes que tienen estas

laderas (> 50). Los bosques intervenidos, aquí existe

explotación de los árboles, de maderas que se

comercializa para encofrado, habiendo casi eliminado por completo las

maderas "valiosas. La categoría de vegetación

degradada es susceptible a deslizamientos, la ganadería con el

consiguiente uso del suelo, pastizal

En lo referente a la diversidad y composición florística,

la comunidad III, es la que sobresale, representada por el 61 % de

las especies registradas para el estudio, esto se debe, a que es la

comunidad que ocupa un espacio considerable en la cuenca (625 ha).

Además por estar en un ecotono, es decir en el paso de un

ecosistema a otro, de un bosque húmedo pre-montano a un bosque

húmedo tropical, esto concuerda con lo manifestado por

Palacios (1996). La exclusividad de las especies se encontró

que la comunidad III, es en donde se concentran la mayor la

exclusividad de especies florísticas con el 60 % del total

registradas en el estudio, a diferencia de la comunidad I que

solamente registra el 16 % de las especies anotadas para la zona,

esto sucede por la incidencia de factores ambientales como son la

altitud, nutrientes del suelo, relieve (crestas redondeadas), que son

más altos para la comunidad III, en base al análisis de

la correlación factores ambientales y levantamientos (CANOCO).

Análisis Socioeconómico

Los pobladores de la cuenca no cuentan con servicios básicos,

como un dispensario médico, agua potables, entre otros. Existe

un profesor unidocente, siendo pocos los educandos que terminan la

secundaría

Entre las actividades productivas que existen en la zona esta la

agricultura, esta es mínima y se la practica solo huertos..

Los pobladores conoce de la importancia de asociar cultivos, y una

situación que es muy relevante es la reducción notable

de las quemas y el empleo de agroquímicos en sus cultivos.

No existe el empleo de maquinaria agrícola y la única

fuerza de trabajo es el hombre y acémilas, lo que se corrobora

con la manifestado por la Coordinadora de Ciencia y Tecnología

en los Andes, (1999). La fuerza humana de trabajo se concentra

significativamente en el laboreo para los cultivos siendo muy

importante en zonas de pendientes pronunciadas, y es complementada

con el trabajo animal (sobre todo para la tracción). Por otro

lado su mayor fuerza de producción se fundamenta en las

actividades pecuarias, siendo ésta la principal fuente de

ingresos económicos, aunque se vea mermada por la falta de

buenos pastizales. La comercialización, es muy difícil

realizar, por el acceso a las comunidades. Una actividad que es

provechosa para las pocas personas que practican es la

comercialización de madera, ya que el bosque constituye un

recurso, en el cual no han invertido y les provee de algún

ingreso económico.

Zonificación

Ecológica y Socioeconómica

De acuerdo a los trabajos realizados en (Proyecto Bosque Seco et

al, 2003), plantea la categoría de uso llamada la zona de

conservación, esta se distingue por mantener su cobertura

vegetal original o poco intervenida, presentan condiciones de relieve

y de acceso que dificultan en cierto modo su integración a

zonas de uso económico. Al relacionar con la zona de

conservación de la cuenca hidrográfica en estudio, se

observa que mantiene similares características, sumándose

a estas, que ahí existen los llamados "ojos de agua",

en donde radica su importancia para la población de Zamora. En

el estudio efectuado por el Centro Integrado de Geomática

Ambiental et al, (2003), a la zona antes mencionada la

categoriza como Área protegida, cuyas características

son similares, es así, para la conservación de la

biodiversidad, el paisaje, y valores culturales. Entonces se mantiene

el criterio de conservación, que permita, en este caso, como

objetivo fundamental la protección del recurso hídrico,

seguido de los suelos, la vegetación y biodiversidad,

garantizando su sostenibilidad con la gente debido a que los

conflictos de uso generados a esta zona ecológica son bajos.

La segunda categoría de uso para la cuenca hidrográfica

"El Limón" es la zona de manejo de bosque nativo,

comparando con la categoría propuesta por el Centro Integrado

de Geomática Ambiental et al (2003), en donde se

establece tierras de usos forestal, que reúne condiciones,

medioambientales y socioeconómicas adecuadas para la

producción forestal actual o potencial bajo un manejo

técnicamente y socioeconómico sostenible. Por

consiguiente, ambas categorías persiguen el aprovechamiento

sostenible del bosque en base al cumplimiento de las normas

establecidas en la Ley Forestal. La zona de manejo de bosque nativo

se distingue por enfatizar y propender al uso de los productos

forestales no maderables del bosque como una alternativa para

disminuir y/o eliminar el aprovechamiento maderable del mismo. Mas

aún es necesario prestar mayor atención a ésta

categoría, por cuanto el nivel de conflicto es alto, ya que la

licencia de aprovechamiento se convertiría en un impedimento

para realizar su labor, de ahí, resulta indispensable

concienciar y capacitar a las comunidades para evitar sanciones o

conflictos futuros.

La tercera categoría de manejo para la zona en estudio es la

zona de protección que el Centro Integrado de Geomática

Ambiental et al (2003), la denominan tierras de protección

absoluta, las mismas que son tierras frágiles que no son aptas

para la actividad agropecuaria o forestal sostenible y sugieren

priorizar la protección de los suelos, vegetación y

recursos hídricos, coincidiendo con lo estipulado por el

Ministerio del Ambiente (2001), en la cual, menciona la protección

a lo largo de los ríos o de cualquier curso de agua

permanente. Por consiguiente, para esta categoría es

indispensable asegurar la protección en las fuentes de agua

intermitentes ("ojos de agua"), pues, es ahí según

la Coordinadora de ciencia y tecnología en los Andes (1999)

que el potencial hídrico se capta, almacena y esta disponible.

En esta zona al igual que la anterior el nivel de conflicto de uso

con los propietarios es alto, por cuanto es difícil lograr que

los posesionarios otorguen parte de sus terrenos para la protección

de las fuentes hídricas.

La cuarta y última categoría de uso es la zona de

silvopasturas, que el Centro Integrado de Geomática Ambiental

et al, (2003), la denomina tierras de uso agrosilvopastoril,

son tierras cuyas condiciones favorecen el uso y manejo de los

recursos naturales en asociación de sistemas silvopastoriles

y agrosilvopastoriles. Mientras que el Proyecto Bosque Seco et al,

(2003), no establece esta categoría de uso,

mas señala la zona de ganadería extensiva e intensiva,

esta última inserta el manejo silvopastoril. La cuenca

hidrográfica "El Limón" es netamente

ganadera, es por ello, que se ha enfocado los trabajos hacia la

implementación de pastos más árboles,

mejoramiento de la infraestructura productiva y de sanidad animal,

pastoreo rotativo.

En cuanto al conflicto de uso generado en esta zona, son medianos ya

que algunas prácticas ya están siendo ejecutadas, pero

en la parte donde nace la quebrada en "El Limón",

todavía los propietarios están dificultando este

proceso.

Conclusiones

La zona de conservación es una área poco alterada, la

misma que ocupa la mayor superficie en la cuenca con 1176,05 ha,

reviste una gran relevancia biológica, constituye la zona de

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, y sus fuertes

pendientes forman una barrera natural para impedir se deteriore éste

ecosistema.

La zona de manejo de bosque nativo está destinada para

potenciar los productos forestales no maderables, así como el

aprovechamiento forestal sustentable bajo la normativa forestal,

impidiendo así la fragmentación del bosque, la

protección de la flora y fauna existente, además de

contar con una alternativa sustentable para sustituir la actividad

maderera, su extensión es de 230,91 ha

La zona de protección abarca 404,96 ha de la cuenca, es en

donde se origina el agua con los llamados "ojos de agua",

de ahí su gran importancia para la ciudad de Zamora, además

poseer una diversidad ecosistémica muy relevante.

En la zona de silvospasturas se debe pasar de un aprovechamiento

extensivo a un aprovechamiento intensivo. Así como aumentar

la productividad de los pastizales con la rotación de pastos

a través de cuarteles ganaderos y la implementación de

árboles mas pasto, su superficie es de 328,57 ha.

En la cuenca hidrográfica "El Limón" se

han encontrado tres comunidades vegetales diferentes por su

composición florística, diversidad por familia y

estado de conservación.

La extracción de especies con poco valor comercial, como

higuerón (Ficus sp.); yamila (Perebea

angustifolia); sangre (Otoba glycicarpa), entre otras,

constituyen una fuente de ingreso económicos, no real ni

racional, y una grave amenaza para los ecosistemas existentes en la

zona.

Los suelos son fuertemente a extremadamente ácidos, lo que

implica que las especies tengan severas limitaciones para su

crecimiento, debido a que su contenido de sales es muy bajo,

entonces se debe prestar atención contra deficiencias de

calcio, magnesio, fosfato, molibdeno y boro. Además presentan

un bajo contenido de nutrientes NPK.

Entre uno de los problemas que afronta la cuenca, es el

sobrepastoreo del ganado bovino, lo que constituye un problema grave

para compactación del suelo, la regeneración natural

por el pisoteo de plántulas y por consiguiente una alteración

en la dinámica del bosque.

La comercialización de los productos, es difícil

realizar debido a la dificultad de acceso a las comunidades y los

pocos que llegan al mercado son: ganado en píe, productos

derivados de éste, animales menores y productos de sus

huertos.

Recomendaciones

Realizar trabajos de reforestación a través de

tratamientos silvoculturales como raleo, coronamiento, limpieza y

liberación de los árboles "valiosos",

juveniles y plántulas de regeneración de especies

llamadas valiosas, en la zona de manejo de bosque nativo y

protección.

Enriquecer superficies degradadas, vertientes de agua, utilizando

especies nativas que permitirá apoyar a la restauración

florística y biológica en la zona de protección.

Realizar evaluaciones ecológicas rápidas (RAP), con el

propósito de identificar mamíferos, anfibio, reptiles

y ampliar el estudio de avifauna, pues es muy superficial la

información con la que se cuenta y es necesario contar con

parámetros biológicos a demás de los

ecosistémicos en las Unidades de Paisaje.

Capacitar a las pocas familias que están realizando

aprovechamiento forestal en la cuenca, sobre el programa de

aprovechamiento forestal sustentable.

Apoyar e impulsar la participación de la comunidad en la

conservación y protección de la cuenca a través

de mecanismos como: la instalación de puntos de venta

exclusivos para los productos provenientes de estas comunidades,

exonerar de impuestos u gravámenes por parte del I. Municipio

de Zamora.

Continuar con el trabajo realizado por las instituciones locales,

con el fin de fortalecer e implementar nuevas acciones para la

conservación de los recursos naturales y biodiversidad a

través de alianzas estratégicas con actores locales.

Agradecimientos

Mi profundo y sincero agradecimiento a la Universidad de Loja, a su

personal docente, por aportar con los conocimientos para la

conducción del trabajo, a la Fundación Ecológica

Arcoiris por haber contribuido con el financiamiento del presente

estudio, a la Fundación Charles Darwin por facilitar y apoyar

mi participación en calidad de expositor al congreso de

botánica del 2005 y a todas las personas que contribuyeron

para culminar con satisfacción la investigación.

Referencias

Aguirre, Z. & N. Aguirre. 1999. Guía Práctica

para realizar Estudios de Comunidades Vegetales. Departamento de

Botánica y Ecología. UNL. Loja, Ec. 30 p.

CabreraA,

H. 2001. Caracterización de la Cubierta Vegetal de la

cuenca "El Limón" , zona de amortiguamiento del

Parque Nacional Podocarpus,. Provincia de Zamora Chinchipe. Loja,

Ec. Fundación Ecológica Arcoiris, Programa Alas de las

Américas. The Nature Conservancy 23 p.

Cabrera O.; F. Vergara; R. Alvarado; G. Guaman & Z. Aguirre.

2001. Unidades de Paisaje del Cantón Palanda, sur del

Parque Nacional Podocarpus. Memoria técnica. Programa

Podocarpus - Herbario Loja. Loja - Ec. 29 pp.

Cabrera, O.; G. Guaman; W. Quishpe; Z. Aguirre & R. Alvarado.

2003 Informe Técnico de las Unidades de Paisaje del Bosque

Seco Fase II y Zonificación Ecológica de los Seis

Cantones de Influencia del Proyecto Bosque Seco. Loja, Ec. 120 p

Centro Integrado de Geomática Ambiental, Herbario de la

Universidad Nacional Loja, Municipio de Nangaritza y Programa

Podocarpus. 2003 Zonificación Ecológica y

Socioeconómica del Cantón Nangaritza. Loja, Ec. 116

p.

Coordinadora de ciencia y tecnologia de loa andes. 1999. La Gestión

de Microcuencas: Una Estrategia para el desarrollo sostenible en

las montañas del Perú. Ed. Ccta. Lima, Perú.

224 p.

Espinosa,

D. & F. Pacheco. 1999. Redefinición del Cinturón

Verde en la Hoya de Loja mediante Teledetección y Sistemas de

Información Geográfica SIG. Tesis

Ing. For. UNL/FCA. Loja, Ec. pp. 95- 97

FAO.

1985. Evaluación de tierras con fines forestales. Estudio

FAO: Montes No. 48. FAO, Roma, Italia. 106 p.

Gonzalez, A.; F. Maldonado & L. Mejia. 1986. Memoria

Explicativa del Mapa General de Suelos del Ecuador. Sociedad

Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo. Quito. Ec. pp. 38

Groten. 1995. Land Ecology and land Use Survey.

pp. 15-19

Hill, M. 1979. TWINSPAN, A fortran for

arranging multivariate data in an ordered two - way table by

classification of the individuals an attributes. Cornell

University Press, Ithaca NY, USA. pp. 35-40.

Iñiguez, M. 1999. Manejo y conservación de suelos y

aguas. Materiales educativos 1. Primera Ed. Imp. Loja, Ec. 351

pp.

Iñiguez, M. 2002. Fertilidad y fertilización del

suelo. Materiales educativos. Imp. Loja - Ecuador, p55.

Joergensen, P.M. & S. Leon-Yanez|. 1999. Catalogue

of the vascular plants of Ecuador. Missori Botanical

Garden, St. Louis, Missouri, USA. 1181 p.

Lopez, J. 1972. El diagnóstico de los suelos y las plantas.

Segunda Edición Ed. Mundi-Prensa, Imp. .Madrid, España.

pp. 33 - 59.

Ministerio del Ambiente. 2000. Normativas para el Manejo Forestal

Sustentable. Quito, Ec. pp. 5 - 31

Ministerio del Ambiente. 2001. Políticas y Estrategia Nacional

de Biodiversidad del Ecuador. Quito, Ec. 111 pp.

Odum], E. 1971. Ecología. De Interamericana S.A.

México. 639 pp.

Palacios, W. 1996. Cuenca del Río Nangaritza, Una Zona para

Conservar. IGM. Revista geográfica, 36: 25-29

Proyecto Bosque Secvo, Herbario Loja, Centro de Informacion

Agropecuaria, Unidad de Inteligencia Artificial y SIG. 2003.

Zonificación y determinación de los Tipos de Vegetación

del Bosque seco en el Suroccidente de la Provincia de Loja. Loja

- Ec. pp. 17-24.

Ter Braak, L.; O. van Togeren & R. Jongsma.

1995. Data anlysis in community and Landscape Ecology.

Cambridge University Press, London. Uk. pp. 12-15

Tello,

B.; A. Hualpa; P. Ochoa; K. Tapia & M. Moran. 2000. Resultados

del Sondeo Rural en el barrio El Líbano provincia de. Zamora

Chinchipe Fundación Ecológica Arcoiris. Loja, Ec.

38 p.

Ter Braak, C.I.F & P. Simlauer. 1998. CANOCO

Reference Manual and User's guide to Conoco for Windows:

software for Canonical Community Ordination (version 49.

Microcomputer Power. Ithaca, NY. USA. pp. 48-51

Valencia R., N. Pitman; S. Leon-Yanez & & P.M. Joergensen,

P.M. (eds.). 2000. Libro Rojo de las plantas endémicas del

Ecuador. Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del

Ecuador, Quito, Ec.

Zonsing, D, 2001a. Guía Metodológica para la

Formulación de los planes Departamentales de Ordenamiento

Territorial. La Paz, Bolivia. 95 p.

Zonsing, D, 2001b. Procedimientos Metodológicos de la

Zonificación Agroecológica y Socioeconómica.

La Paz, Bolivia. 130 p.

PFNM: Productos forestales no maderables