Introducción

Entre las comunidades indígenas que conservan una

estrecha relación con los recursos del bosque sobresalen los

huaorani. Este grupo ancestral de la Amazonía ecuatoriana

mantiene una gran influencia dentro del Parque Nacional Yasuní

lugar donde se realiza esta investigación con un modelo

económico basado en la cacería, la recolección y

una horticultura reducida. Los Huaorani, han vivido por siglos en el

bosque húmedo tropical, manteniendo un equilibrio con el

ambiente. Pero en las últimas décadas su forma de vida

se ha visto amenazada, al igual que en muchas otras tribus indígenas.

Sus costumbres y tradiciones están cambiando rápidamente

por la influencia externa, así por ejemplo; la adopción

de nuevas tecnologías para la cosecha y la casería,

provoca evidentes transformaciones en las poblaciones naturales de

las especies consideradas como sus preferidas.

Por esta razón este estudio se

enfoca en Oenocarpus bataua, una palma, conocida como "petowe"

en el idioma Huaorani, que tradicionalmente ha sido muy utilizada en

toda la amazonía, y que constituye uno de los mejores ejemplos

de la interacción entre el hombre nativo y los recursos del

bosque.

O. bataua es una palma de dosel, distribuida en

las tierras bajas del Neotrópico y a la cual se le atribuyen

numerosas propiedades nutritivas y medicinales. De O. bataua

se puede utilizar prácticamente todo: las hojas, la fibra, la

madera, el palmito, las flores, los frutos y sobretodo el aceite que

se extrae de este último; cuya calidad es comparable al aceite

de oliva (Sirroty & Malagotty 1950).

Por la variedad de usos que se le atribuyen a O.

bataua, esta especie constituye parte de la idiosincrasia y la

cosmología de los huaorani (Schultes 1974); y debido a sus

propiedades está entre las especies con mayor importancia

económica y etnobotánica.

El objetivo principal de esta investigación es

evaluar el uso de Oenocarpus bataua en dos

comunidades indígenas de la nacionalidad huaorani (Timpoka y

Guillero), comparando el estado de conservación de estas

poblaciones con poblaciones naturales sin influencia antrópica

alguna.

Materiales y Métodos

La metodología consiste en una comparación

del estado de conservación de Oenocarpus bataua en

tres ambientes. 1).La Parcela de 50 ha del Proyecto Dinámica

de Bosque Yasuní (PDBY) que se caracteriza por un bosque

primario sin actividades extractivas 2). Bosque aledaño a la

Comunidad Huaorani de Guillero con una presión de extracción

de alrededor de 15 años y 3). El bosque aledaño a la

Comunidad Huaorani de Timpoka que se caracteriza por una presión,

reciente de 4 años.

Los datos poblacionales de O.

bataua, así como de toda las especies que conforman la

parcela de 50 ha se han analizado desde 1995, por lo que no se

requirió de trabajo de campo adicional, sino que se analizó

los datos existentes. Mientras que para el caso de los bosque con

influencia antrópica, es decir cercano a las comunidades

huaorani, fue necesario establecer 5 transectos de 100 x 20m, en cada

comunidad, a una distancia relativamente cerca de las chacras. En

cada una de estas unidades de muestreo se evaluó el estado

fitosanitario, la fenología, la altura aproximada y la

ubicación de coordenadas UTM de plántulas, juveniles y

adultos. Con esos datos se construyó índices de

densidad y abundancia (D, DR, DMR, DF, IVI) los mismos que fueron

analizados mediante un Análisis Jerárquico de Variancia

y la prueba de t.

Además, por medio de la observación

participativa en cada comunidad, entrevistas dirigidas y la Escala de

Likert se evaluó las aptitudes de la población, con

respecto a la recolección de los frutos silvestres, el consumo

diario, la preparación, y el destino final de la semilla. El

trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de Julio a

Septiembre del 2004. Durante este tiempo se convivió con las

dos comunidades huaorani. También se contó con el apoyo

de las instalaciones de la Estación Científica Yasuní,

perteneciente a la Pontificia Universidad Católica del

Ecuador, que sirvió de campamento base.

Resultados y Discusión

Comparación entre ambientes con

diferente grado de intervención

El Análisis de Variancia determinó

diferencias significativas (F=2,33; p= 0,034*) entre los ambientes

con y sin influencia antrópica. La densidad poblacional en las

zonas donde existe una extracción por parte de las comunidades

huaorani es menor que en el bosque sin intervención de la

Parcela de 50 ha del PDBY.

A pesar que la densidad poblacional de adultos fue

similar para las dos comunidades estudiadas, en Timpoka fueron más

evidente las palmas taladas. El reciente traslado a este nuevo

ambiente les proporcionó numerosos recursos, por ello optaron

por talar las palmas Mientras que en Guillero, sobresalen las palmas

caídas por agentes naturales como el viento. Que según

los mismos huaorani este es un problema que se presenta con el

tiempo, ya que la tala de las palmas atrae a parásitos como el

"chontaduro" Rhynchophorus palmarum

nfermedades oportunistas que aprovechan la madera de los troncos en

estado de descomposición y luego debilitan los troncos de los

individuos cercanos que están en pie.

Distribución de

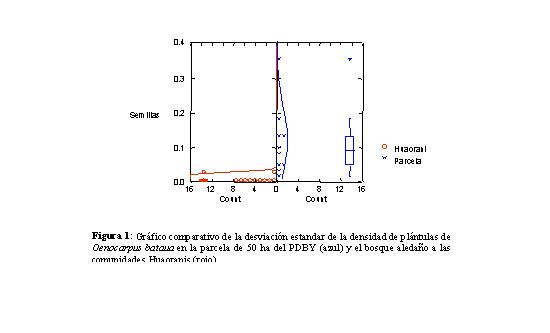

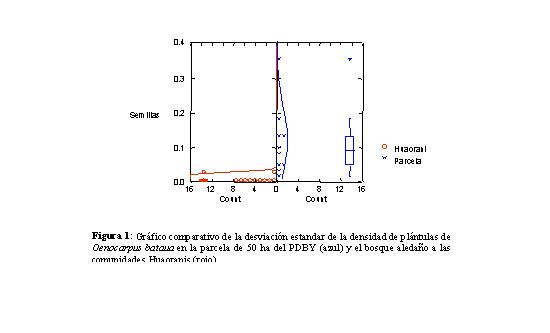

plántulaa prueba de t determinó que la densidad

de plántulas en los bosques cercanos a las comunidades es

significativamente menor (t = -3,413; p= 0.003**) al bosque sin

intervención la Parcela de 50 ha del Proyecto Dinámica

de Bosque Yasuni. Estos resultados muestran que el consumo de frutos

por parte de las comunidades locales ha disminuido la cantidad de

plántulas y por lo tanto las poblaciones. Además estos

resultados se contraponen con lo reportado en las entrevistas: donde

se manifiesta que luego de comer el fruto retornan las semillas al

bosque. Aparentemente, los huaoranis están consientes del

efecto negativo y por lo tanto lo exponen como una forma de manejo.

Figura 1. Gráfico comparativo de la

desviación estandar de la densidad de plántulas de

Oenocarpus bataua en la parcela de 50 ha del PDBY (azul) y el

bosque aledaño a las comunidades Huaoranis (rojo).

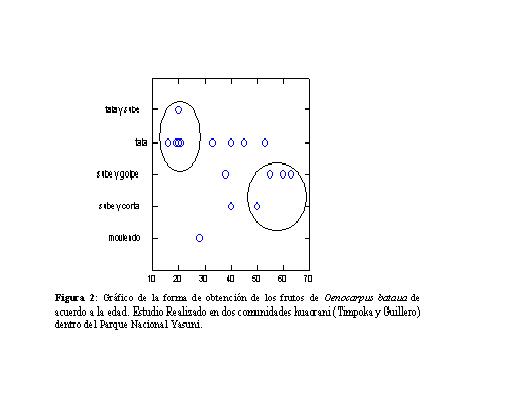

Prácticas de Recolección

Antiguamente, los huaorani, subían

a los árboles aledaños a la palma o a la palma misma

amarrándose un bejuco en los pies, lo que les daba mayor

soporte, luego golpeaban la parte superior de la infrutescencia con

un palo. Esto provocaba que los frutos maduros y en muchos casos

toda la infrutescencia madura caiga. Luego recogía los petomos

(frutos en el idioma huaorani) del suelo en un envuelto de hojas o

ponían al hombro la infrutescencia completa. Con el tiempo el

palo para golpear la palma fue sustituido por machete y los bejucos

que se amarran en los pies, por sogas. En

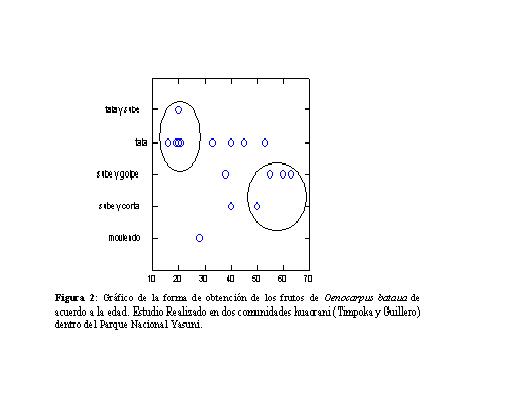

la actualidad, el 60% de los huaorani admiten que para obtener los

frutos talan la palma, principalmente los jóvenes de la

comunidad (entre 15 y 25 años) a diferencia de la población

más adulta (>50 años) quienes prefieren subir a la

palma.

Figura 2: Gráfico de la forma de obtención de los

frutos de Oenocarpus bataua de acuerdo a la edad. Estudio

Realizado en dos comunidades huaorani (Timpoka y Guillero) dentro del

Parque Nacional Yasuní.

La utilización

de horquetas largas no es posibles debido a la dureza del raquis, por

este motivo, los huaorani suben a la palma con sogas y machete o

simplifican el esfuerzo talándola con un hacha o machete.

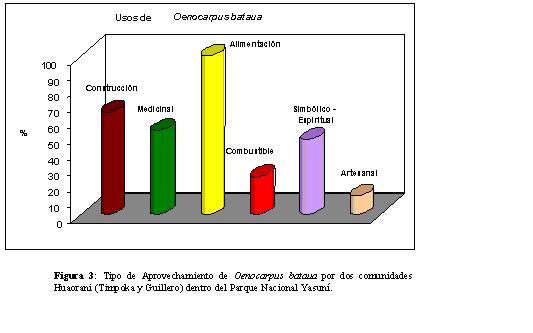

Uso y aprovechamiento

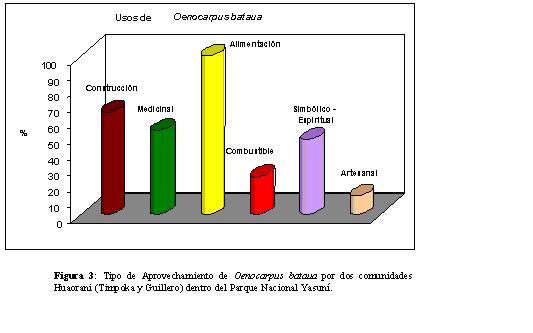

Los resultados de esta investigación

muestran que Oenocarpus bataua es uno de los recursos

vegetales más útiles para la comunidad huaorani, que de

una u otra manera le proporciona alimento, vivienda, medicina y

múltiples artículos que satisfacen sus necesidades.

En la

construcción:

Las hojas se usan para los techos

de casas tradicionales. Son unas de las más utilizadas y

apreciadas principalmente sor su longitud y duración. Se

colocan transversalmente de bases y por encima se va tejiendo con

hojas de Geonama sp. en forma longitudinal. También

son utilizadas en las partes frontal y dorsal de las mismas casas.

El tallo grueso es usado como pilares y vigas.

Medicinal:

La principal aplicación medicinal es la utilización

del aceite en el cabello. Un 29.5% asegura que le da brillo,

suavidad y fortalece la hebra capilar. Un 17.65% le atribuye

propiedades medicinales para trastornos respiratorios y otro 17.65%

para problemas digestivos.

Los frutos inmaduros se machacan, se hierven y se come

el mesocarpio para curar la tos y la gripe. Según Ocata

(anciano huaorani) el almidón extraído del tallo es aún

más efectivo contra enfermedades respiratorias y digestivas.

Las flores jóvenes (apenas el botón se abre) son

utilizadas contra la disentería.

Figura

3: Tipo de Aprovechamiento de Oenocarpus bataua por dos

comunidades Huaorani (Timpoka y Guillero) dentro del Parque Nacional

Yasuní.

En la

alimentación:

El mesocarpio del fruto maduro

puede ser comestible crudo. Sin embargo, lo más común

es hervirlos en agua, para que se ablande. También se añade

a la chicha de yuca (Manihot esculenta) para darle sabor. El

brebaje de la "chicha" es fermentado con saliva humana.

Esta costumbre ancestral no evidenció ningún problema

mientras los huaorani constituían un grupo cerrado, pero con

el acercamiento de los "cowudi" (palabra en huaorani para

los blancos y otras culturas), estas prácticas crearon las

condiciones propicias para la propagación de enfermedades como

Hepatitis B. La chicha se consigue macerando el mesocarpio y luego

colando junto con el almidón de la yuca. La chicha se reduce

por cocción durante horas. Medicinalmente es utilizado en

personas débiles o enfermas para que "recuperen las

fuerzas"

El palmito se come en fresco y

aseguran que es uno de los mejores palmitos. La parte dura del

palmito se hierve hasta ablandarla, luego se consume. Por otro lado,

cuando se tala la palma, se le hacen unos cortes a lo largo del

fuste, que permitan el desarrollo de las larvas del coleóptero

"chantacuro" (Rhynchophorus palmarum), que también

son comestibles.

El fruto es además reportado

como alimento para animales ya que es consumido principalmente por el

mono chorongo (Lagothrix lagothricha), tucán

(Rhanphastus cuvieri), pava negra (Aburria pipile),

pava colorada (Penélope jacquacu), guanta (Agouti

paca), sajino (Tayassu tajacu) y venado (Mazama

americana). Estos animales son fundamentales para la dispersión

natural de la palma, y esta relación es perfectamente conocida

por la gente local. Pero no sólo los animales del bosque

comen petomos; estos frutos también sirven para alimentar a

los animales domésticos de la comunidad.

Combustible:

Cuando el tronco está bien seco y parcialmente podrido, se

puede utilizar como leña. También el fruto quemado fue

encontrado en el fogón de varias casas. Los huaorani se

reúnen a conversar y comer "petomos" en las

hamacas cercanas al fogón y tiran la semilla para que así

dure más el fuego.

Simbólico

- Espiritual:

Los indígenas Makunos

en Colombia consideran a O. bataua como una reencarnación

de sus ancestros femeninos que aún alimentan a los vivos con

leche de sus pechos, simbolizada con la chicha que se prepara de sus

frutos (Schultes 1974). Para los huaorani, en cambio, el petomo

constituye una fuente de vitaminas y por lo tanto alarga la vida.

Cuentan que los viejos, cuando eran nómadas y por cuestiones

conflictivas intra e intergrupales, se escondían en la selva y

se alimentaban de petomos; así podían resistir las

largas caminatas y los enfrentamientos. Actualmente los petomos

tienen fundamental importancia en la elaboración de la chicha,

la cual no puede faltar principalmente en las fiestas.

Artesanías:

Las hojas se usan para elaborar canastas improvisadas para

transportar frutos y otros productos a la comunidad. El color azul

oscuro, violáceo del mesocarpio sirve como tiente para el

cuerpo y artesanías. Las semillas son utilizadas

ocasionalmente en la elaboración de collares.

Roles

vinculados al Género

Según lo observado, los hombres son quienes

mayormente acuden en busca de los frutos al bosque. Son ellos

quienes suben a los árboles, golpean la palma, cortan los

cogollos o simplemente la talan. Las mujeres, que en edad fértil

suelen llevan en brazos un bebé, son quienes recogen los

frutos o la inflorescencia del piso y llevan a la casa. Igual a lo

que sucede en la cacería: el hombre es quien caza y la mujer

es quien carga la presa.

La elaboración

de la chicha está a cargo de la mujer, ellas acostumbran a

reunirse, compartir y repartir la chicha. Para fermentar esta bebida

se utiliza saliva de una o varias mujeres de la comunidad. En

cuanto a la fabricación del aceite también lo realizan

las mujeres aunque en menor escala.

Destino

final de las semillas

A pesar que los resultados de las

entrevistas señalan que la mayoría de los huaorani

retornan las semillas al bosque, este resultado no refleja la

realidad. Según observaciones personales, al momento de

comer, botan la semilla en el lugar en que se encuentren: en el

patio, en el fogón, a las afueras de la casa, en la entrada,

en el río, donde conversan, etc. Mientras uno camina por las

casas huaorani es común encontrar semillas de Oenocarpus

bataua en todos lados. En ocasiones, cuando barren afueras de

las casas, las semillas se acercan más hacia las chacras, en

donde si es común encontrar pequeñas plántulas

de O. bataua. Sin embargo, estos resultados indican que "sí"

existe una conciencia de conservación para promover la

regeneración de esta especie, aunque no siempre lo cumplan.

Los huaorani, al responder a esta pregunta contestaban: "las

semillas regresamos al bosque para que vuelva a criar"

Comercialización

Los Huaorani no se

caracterizan por ser comerciantes a diferencia de otros grupos

amazónicos como los Quichuas o Cofanes, a quienes se ve con

frecuencia en las ferias cercanas de los poblados (Pompeya, Lago

Agrio o el Coca) vendiendo sus productos. Solo un 35% admitió

haber vendido alguna vez el "aceite de la unguragua" como

es conocido en el mercado. Y esto sucede solo en el caso que

necesiten el dinero o bajo pedido de algún Cowudi (blanco o

mestizo), que generalmente trabaja en las compañías

petroleras cercanas. Un plato de petomos crudos (con 10 -15 frutos)

puede tener un precio entre 0,50 - 1 dólar americano y 1 -

2 dólares la taza de aceite.

Conclusiones

Estudios a gran escala como en la Parcela de 50 ha del

PDBY y el STRI, permiten tener una mejor idea de cómo es la

estructura y dinámica de los bosques tropicales. Los datos

recopilados abren las puertas a múltiples investigaciones

ecológicas y socioeconómicas.

Las poblaciones de Oenocarpus

bataua están decreciendo en el bosque con influencia

Huaorani y esto se debe principalmente a las nuevas practicas

occidentales que han adquiridos los huaorani en estos últimos

años. Fenómeno que puede ser muy similar en otras

culturas de la cuenca amazónica.

Entre los principales problemas esta el talar la palma

para la extracción de las inflorescencias y en la falta de

reposición de las semillas al bosque.

A pesar de la influencia externa, los huaorani aún

mantienen un profundo conocimiento sobre la ecología del

bosque. Este conocimiento es de gran utilidad para el desarrollo de

programas de manejo de esta u otras especies.

Preguntas para el Futuro

Es importante realizar estudios fitopatológicos

para examinar el debilitamiento de los tallos, en zonas donde la

tala de esta especie es común.

No es una coincidencia que los lugares de mayor

biodiversidad en el mundo sean aquellos que están

resguardados por los pueblos indígenas. ¿Es entonces

la contaminación social la mayor amenaza parta la

conservación de la naturaleza?

Referencias

Cerón, C.E. & C.G. Montalvo. 1998.

Etnobotánica de los Huaorani de Quehueiri - Ono,

Napo - Ecuador. Editorial Abya - Yala. Quito, Ecuador.

Davis, E.W. & J.A. Yost. 1983.

The Ethnobotany of the Waorani of Easter Ecuador. Botanical Museum

Leaflts, 29(3): 159-217.

Mendoza, P. I. 1994. Identificación

de los Frutos Comestibles y Silvestres recolectados por los

indígenas Huaorani de la Comunidad de Toñampari, en la

Amazonía del Ecuador. Tesis de Licenciatura, Pontificia

Universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador.

Sirotty, L. & G. Malagotty. 1950.

La Agricultura en el Territorio Amazonas: Explotación

del Seje (Jessenia bataua) palma oleaginosa. Caracas,

Venezuela.

Schultes, E.R. 1974. Palms

and Religion in the Northwest Amazon. Principles,

18:03-21.