Introducción

La floración es el inicio de una nueva etapa reproductiva en

las planta; en la cual, una secuencia de cambios fisiológicos

y morfológicos, trasforman un ápice vegetativo en un

ápice reproductivo (Raven et al. 1999). Al analizar este

proceso a nivel de comunidad, cada individuo funciona en coordinación

con el ambiente. Estudios fenológicos realizados en bosques

tropicales con estaciones marcadas, han demostrado que la producción

de flores del bosque es controlada por los cambios en las condiciones

climáticas que favorecen la germinación y el

establecimiento de un nuevo individuo (Garwood 1983; Foster 1990;

Wright 1996). Pero ¿Qué sucede en los bosques

amazónicos que se caracterizan por no tener una estacionalidad

marcada que restringa o sincronice los eventos reproductivos?

El presente estudio analiza la floración

de un bosque no estacional de la Amazonía Ecuatoriana, evalúa

el comportamiento de la floración a nivel de comunidad y

explora su relación con los factores climáticos más

importantes. Además compara los eventos de floración en

diferentes formas de vida, en distintos estratos, y en diferentes

niveles topográficos. Y por último verifica si existe

sincronía en la floración de especies relacionadas.

Materiales y Métodos

El presente estudio se realizó desde febrero del 2000 a marzo

del 2001, dentro del Parque Nacional Yasuní, al nor oriente de

la Amazonía Ecuatoriana. Esta área comprende un bosque

húmedo, siempre verde, de tierras bajas (Sierra 1999), que

según la clasificación Bio climática de

Cañadas-Cruz (1983), se encuentra en la región Muy

húmeda Tropical. La muestra de bosque tropical en donde

se realizó este estudio fue una parcela de 50 ha, establecida

en un bosque de tierra firme, por el Proyecto Dinámica de

Bosque Yasuní (PDBY), a 00°38'S y 76°30'W. Los

inventarios de árboles y arbustos con diámetro a la

altura del pecho (DAP) 1cm, en

dos héctareas de la parcela, muestran como las especies más

comunes a Rinoria lindeniana, Matisia oblongifolia,

Marmaroxylon basijugum, Iriartea deltoidea y Matisia

malacocalyx (Romoleroux et al. 1997).

El clima de la región es cálido, húmedo sin

estaciones marcadas. La precipitación media anual es de 2826

mm. Aunque se considera al clima de esta región como no

estacional, existen meses que son más lluviosos que otros.

Este es el caso de mayo y junio, donde el nivel de precipitación

llega a los 400 mm mientras que los meses más secos

corresponden a agosto y septiembre, cuando la cantidad de lluvias no

supera los 200 mm. Por otro lado, la temperatura es relativamente

constante, fluctúa entre los 24 y 26°C (Acosta -

Solis 1977; Cañadas-Cruz 1983).

La parcela descansa sobre dos pequeñas elevaciones con

inclinaciones tenues. En estas pendientes el

suelo es rojizo y arcilloso debido al desprendimiento de la capa

orgánica y de nutrientes que se produce por efectos de las

lluvias. Los valles o quebradas entre las

colinas constituyen la parte más baja de la parcela; éstas

son típicas tierras aluviales grises y cafés, cruzadas

por riachuelos permanentes.

Toma de datos

El presente trabajo se basó en la cuantificación de la

floración de especies arbóreas y lianas, utilizando los

parámetros establecidos por Newstrom et al. (1994),

para la caracterización de la floración. Las

estructuras florales se recolectaron en 200 trampas permanentes

construidas con tubos de PVC que forman un marco cuadrado con cuatro

patas a manera de una mesa. La cara superior constituye una malla

plástica porosa, para permitir que el agua de las lluvias

escurra fácilmente. Las trampas se ubicaron entre cuatro y

diez metros del sendero hacia el bosque; y de esta manera se aseguró

que, las trampas se encuentren suficientemente alejadas tanto del

sendero como de la siguiente trampa.

La recolección de estructuras florales en

las 200 trampas constituyó un censo; el mismo que podía

durar de tres a cinco días dependiendo de las condiciones

climáticas. En total se realizaron 28 censos, uno cada dos

semanas. El material colectado de cada trampa se revisó

y separó por especie, el mismo día, para evitar

alteraciones en las estructuras florales. Luego de secarlo se

clasificó según la colección de referencia del

Proyecto de Plántulas y Semillas para facilitar futuras

comparaciones.

En el análisis comparativo de los

eventos de floración de árboles y lianas, y entre los

diferentes estratos se utilizó el criterio de clasificación

de Foster (Hubbell & Foster 1986), propuesto para estudiar la

dinámica de los bosques en la Red de Parcelas de 50 ha

establecidas por el Centro de Ciencias Forestales del Trópico.

Esta clasificación, actualizada hasta diciembre del 2001,

incluye las siguientes categorías: T.- Árboles del

dosel, mayores a 20 metros; M.- Árboles de

sub dosel, entre los 10 y 20 m; U.- Árboles de sotobosque que

se encuentran entre los 4 y 10 m; S.- Árboles pequeños

y arbustos de sotobosque que llegan hasta los cuatro metros; y V.-

Lianas.

Análisis de los datos

La información obtenida se clasificó en dos categorías:

Registros florales. - que indican la

presencia de flores o botones de una especie en una determinada

trampa; y Registros de cantidad o número de flores. -

que constituye el valor aproximado de la cantidad de flores o botones

de una especie. Este dato se utiliza para describir la intensidad o

amplitud de la floración (Newstrom et al. 1994), y fue tomado

como el valor entero del logaritmo de base 10, en una escala de cero

a tres, por la dificultad de contar flores pequeñas y

numerosas.

Las relaciones entre la floración y las variables ambientales

(precipitación y temperatura) se exploraron a través de

varias correlaciones lineales. Para determinar si existen diferencias

en la floración según la estratificación del

bosque y en diferentes hábitats, se utilizó el Diseño

de Bloques Completos al Azar (DBCA) como modelo estadístico y

Tukey como prueba complementaria (Fowler et al.

1998). La sincronía entre especies relacionadas fue

observada comparando las épocas de floración de cada

especie.

Resultados y Discusión

La evaluación de la floración del

bosque durante 14 meses abarcó 3916 registros florales, de los

cuales el 80,7 % corresponde a flores y el 19,3% a botones, que

representan a 68 familias y 703 especies. Fabaceae, la familia más

abundante en el área de estudio, evidenció también

la mayor cantidad de registros florales, seguida por Arecaceae, la

cual no tiene una diversidad muy alta, pero incluye a Iriartea

deltoidea, la especie más común del área de

estudio. I. deltoidea, no sólo es una especie muy

dominante, también presenta una floración extendida y

fases fenológicas superpuestas, es decir un mismo individuo

puede producir botones, flores y frutos al mismo tiempo.

Estacionalidad de la

Floración

La floración del bosque mostró marcadas diferencias a

lo largo del tiempo de estudio. A mediados de diciembre se observó

mayor diversidad de especies floreciendo, con flores de 114 especies

distintas distribuidas en el 75% de las trampas. Mientras que, a

mediados de mayo sólo 27 especies florecían,

encontradas en menos de la cuarta parte de las trampas ([[Figura

1]]). Por otro lado la amplitud de la floración llegó a

su máximo nivel durante la tercera semana del mes de

septiembre con un número aproximado de 15300 estructuras

florales recolectadas (Figura 2). El Análisis de estos

datos determinó que la estacionalidad de la floración a

nivel de comunidad presenta tres momentos: Floración Activa,

Floración Intermedia y la Temporada de Pocas Flores.

Figura 1. Cantidad

de registros florales, número de especies floreciendo y número

de trampas con al menos una estructura floral reportados en un bosque

de tierra firme de la amazonía ecuatoriana durante 14 meses de

estudio (28 censos), desde febrero del 2000 a marzo del 2001.

Figure 1. Registered flowers, number of species in

flower and number of traps with at least one flower caught, reported

from a terra firme forest in Amazonian Ecuador during 14 months (28

surveys) between February 2000 and march 2001.

Floración activa: comprende a la

acumulación de estadíos florales de diferentes

especies, ya que el bosque florece con mayor intensidad y duración.

Esta temporada inicia en julio y dura hasta mediados de enero.

Incluso aquellas especies que presentaron flores durante todo el año,

en algún momento de estos meses intensifican su floración;

como son los casos de Eschweilera coriacea, Pouroma minor,

Sorocea steinbachii y Virola elongata.

Floración intermedia: se presentan dos

veces al año, antes de la temporada de floración activa

durante en el mes de junio, cuando se nota claramente que la

floración tiende a incrementarse. Entonces florecieron Aniba

riparia, Trichilia adolfii, Inga bourgonii, Inga

auristellae e Eriotheca globosa. Y después de la

temporada de floración activa cuando los niveles de floración

disminuyen, a finales de enero y se extiende durante todo febrero.

Entre las especies que florecieron en este momento están:

Bauhinia spp., Duroia hirsuta, Machaerium

floribundum, Apeiba menbranacea, Dicranostyles

holostyla y Cedrela fissilis.

La Temporada de Pocas Flores: es un tiempo de baja actividad floral,

comprende marzo, abril y mayo. Entre las especies que florecen en

estos meses se encuentran Matisia malacocalix, Sorocea

steinbachii, Pseudolmedia laveis, Guarea gomma,

Trichilia adolfii.

Figura 2. Número aprox. de

estructuras florales (amplitud de la floración) recolectadas

en 200 trampas, distribuidas en un bosque de tierra firme de

la Amazonía Ecuatoriana. Los números del 1 al 28

corresponden los censos o revisiones que se realizaron durante 14

meses, desde febrero del 2000 a marzo del 2001.

Figure 2. Approximate number of flowers collected in 200

traps reported from a terra firme forest in Amazonian Ecuador during

14 months (28 surveys) between February 2000 and March 2001.

La floración y el

clima

Aunque aparentemente la caída de lluvias en el Parque Nacional

Yasuní no presenta una estacionalidad marcada (meses

inferiores a los 100 mm), los análisis realizados indican

variaciones estacionales donde los meses más lluviosos pueden

registrar hasta un 72% más de lluvias que el mes más

seco. Esta variación en la precipitación determina la

estacionalidad en los eventos de floración, de manera que

muchas especies florecen cuando la cantidad de lluvias disminuye

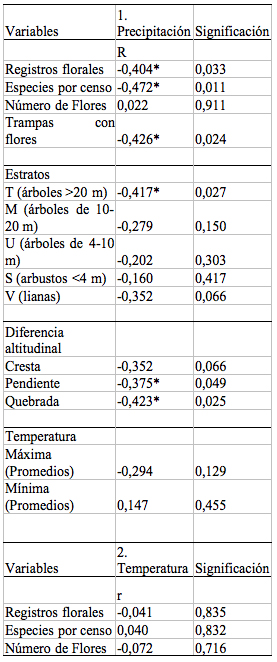

(Figura 3). Por otro lado, la temperatura, como factor

individual, no es determinante en la floración, la correlación

entre esta variable y la producción de flores no

mostró relación alguna, al mantener valores

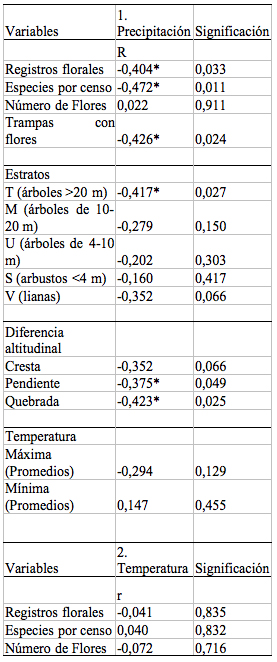

relativamente constantes durante todo el año ([[Tabla 1]]).

Figura 3. Relación

entre la precipitación y la cantidad de registros florales

durante 14 meses de un bosque de tierra firme en la Amazonía

Ecuatoriana, (desde el 2000 al 2001). Se uso promedios para los meses

que se repiten durante el tiempo de estudio (febrero y marzo). Los

valores numéricos expresan la cantidad de mm de lluvia y la

frecuencia de registros florales.

Figure 3. Relation between rainfall and flowers reported

from a terra firme forest in Amazonian Ecuador during 14 months (28

surveys) between February 2000 and March 2001. Median used for the

repeated months (February and march). Numerical values indicate

rainfall in mm and lower number.

Tabla 1. Resultados

de la Correlación de Pearson (r) entre la floración de

un bosque de tierra firme en la Amazonía Ecuatoriana y las

variables ambientales registradas (precipitación y

temperatura). Las correlaciones se realizaron para las diferentes

variables en que se midió la floración, así como

también para cada estrato y nivel altitudinal.

Table 1. Pearson correlation (r) between flowering and

registered environmental parameters (precipitation and temperature)

reported from a terra firme forest in Amazonian Ecuador during 14

months (28 surveys) between February 2000 and march 2001. The

correlations are made for different variables in flowering for every

stratum and altitudinal level.

Arboles y lianas,

estrategias distintas?

Tanto árboles como lianas produjeron mayor cantidad de flores,

dentro de "la temporada de floración activa" (r

= 0.548; p = 0.003), pero la floración no fue

simultánea (Figura 4), las lianas florecieron cuando la

mayoría de los árboles ya habían florecido o

estaban por florecer (rs= -0.545; p =

0.044). Esto probablemente se debe a que las flores de estas

dos formas de vida ocupan los mismos niveles en la estructura

vertical del bosque, de tal forma que un comportamiento alternado en

los tiempos de floración, evita la competencia por los

polinizadores y posteriormente por los dispersores, cuando los frutos

estén maduros.

Figura

4. Cantidad de estructuras florales de árboles y lianas de un

bosque de tierra firme de la Amazonía Ecuatoriana, encontrados

en 28 censos o revisiones durante 14 meses, desde febrero del 2000 a

marzo del 2001.

Figure 4.

Number of flowers on trees and lianas reported from a terra firme

forest in Amazonian Ecuador during 14 months (28 surveys) between

February 2000 and march 2001.

La Floración en los diferentes

estrato

Los árboles grandes del dosel (T) y

subdosel (M), producen más flores, y las diseminan a mayores

distancias; por lo tanto, dominan el ciclo de floración del

bosque. Además estas dos categorías son precisamente

las que presentan mayor estacionalidad, ya que las condiciones, de

luz y humedad, a las que pueden alcanzar los árboles altos a

través del dosel son muy diferentes a las que se encuentran

dentro del bosque Frankie (1974). En consecuencia, las especies

responsables de los picos en las curvas de floración son

Alchornea triplinervia, Virola duckei, Cedrelinga

cateniformis, Otoba glycycarpa y Parkia multijuga.

La floración en

diferentes hábitats

La floración en las crestas de las colinas es diferente a la

que se presenta en las pendientes y en las quebradas (F = 42.018; p =

0.000; CV= 4.82%). Lo que se debe a dos razones: primero; en la parte

alta de las colinas, la densidad de árboles y la riqueza de

especies es mayor a la de las partes bajas, razón por lo cual,

el número de registros florales y de especies floreciendo es

mayor. Y segundo; las especies florecen en respuesta a la disminución

de la humedad de suelo. Cuando la cantidad de lluvias disminuye, los

suelos de diferentes hábitats se secan proporcionalmente a la

altura (Foster 1990). Es decir, la humedad del suelo en la cresta se

escurre más rápido que en los otros dos niveles, lo que

se evidencia en el valor de las correlaciones ([[Tabla 1]]).

Sincronía en la

Floración

A nivel de comunidad existe una floración sincrónica

intra e interespecífica entre la mayoría de árboles,

arbustos y lianas del bosque, los cuales florecen cuando la cantidad

de lluvias disminuyen. Sin embargo al analizar con detalle los

eventos de floración de cada especie se observó que las

especies cercanas, del mismo género o familia, tienden a

mantener sincronía en sus épocas de floración.

Entre las ventajas de la floración sincrónica están

la posibilidad de atraer a una mayor cantidad de polinizadores,

aumentar el potencial de entrecruzamiento a nivel intraespecífico

(Augspurger 1990) y conducir a un desarrollo sincrónico de que

sacian a los predadores, que de otro modo destruirían la

producción de semillas y la productividad del bosque (Garwood

1983). La asincronía en cambio, predispone a las plantas a

recompensar ricamente a los polinizadores ya que impulsan a una clase

de especialistas a regresar una y otra vez en busca de su alimento

(Leigh 1990). Entre algunos ejemplos de sincronía están

las especies de los Parkias, Ingas, Bauhinias,

Guareas, etc. Estas involucran fases activas de floración

dentro del espacio de tiempo correspondiente a la realización

de los censos. Sin embargo, los tiempos de floración difieren

en horas, días e incluso semanas. Estas diferencias concuerdan

con la hipótesis del "polinizador compartido"

(Wright & Calderón 1995) según la cual los tiempos

de floración deben estar segregados para evitar la sobre

posición de congéneres que tienen estructuras florales

similares y por lo tanto, los mismos polinizadores.

Agradecimientos

El presente trabajo fue posible gracias al Proyecto de Plántulas

y Semillas (SSP) que auspició, financió y motivó

esta investigación. A la Dra. Nancy Garwood, el Dr. Joseph

Wright y Viveca Persson. Mi reconocimiento también al Dr.

Renato Valencia, Gorki Villa y especialmente al

Dr. Hugo Navarrete por la dirección de este trabajo. Por

último, mis más sinceros agradecimientos al Sr. Milton

Zambrano, la Estación Científica Yasuní y el

Herbario QCA de la Pontificia Universidad Católica del

Ecuador.

Referencias

Acosta - Solis, M. 1977. Conferencias Fitogeográficas.

Instituto Panamericano de Historia y Geografía. Quito,

Ecuador.

Augspurger, K.C. 1990. Una Señal para la floración

sincrónica. Pp. 201-218. En: E.G.

Leigh, Rand, A.S. & D. Windsor, (eds.) Ecología

de un Bosque Tropical. Smithsonian Tropical Research Institute,

Panamá.

Cañadas - Cruz, L. 1983. El Mapa Bioclimático y

Ecológico del Ecuador, MAG - PRONAREG. Quito, Ecuador.

Foster, R.B. 1990. Ciclo estacional de caída

de Frutos en la Isla de Barro Colorado. Pp.

219-241. En: E.G. Leigh, A.S. Rand & D. Windsor (eds).

Ecología de un Bosque Tropical.

Smithsonian Tropical Research Institute, Panamá.

Fowler, J; L. Cohen & P. Jarvis. 1998.

Practical Statistics for Field Biology. Copy Right - Wiley.

England.

Frankie, G.W. 1974. Tropical plant phenology:

Aplication for estudies en community ecology. Pp. 287-296. In:

H. Lieth (ed.). Ecological Studies. Vol 18. Phenology and

Seasonality modeling. Springer - Verlag. New York, U. S.A.

Garwood, N.C. 1983. Seed Germination in a Seasonal

Tropical - Forest in Panama. A Conmunity Study. Ecological

Monographs, 53(2):159-181.

Hubbell, S. & R. Foster. 1986. Communness and

Rarety in a Neotropical Forest: Implication for Tropical Tree

Conservation. Pp 205-231. In: M. Soulé (ed.).

Conservation Biology. Sinauer Associates, Inc., Massachusetts,

U.S.A.

Leigh, E.G. 1990. Introducción: La

Selección Natural y los Ciclos del Bosque. Pp.

175-178. En: Leigh, E.G.; A.S. Rand & D. Windsor (eds.).

Ecología de un Bosque Tropical.

Smithsonian Tropical Research Institute, Panamá.

Newstrom, E.; G. Frankie; G. Baker & R.

Colwell. 1994. Diversity of Long - term Flowering Patterns. Pp.

142-160. In: McDade, L.; K. Bawa; H.

Hespenheide & G. Hartshorn (eds). La

Selva, Ecology and Natural History of a Neotropical Rain Forest.

University of Chicago Prees, Ltd. U.S.A.

Raven, P; R.F. Everte & S. Eichhorn. 1999.

Biology of plants. W.H. Freeman and Company

worth publishers. New York, U.S.A.

Romoleroux, K; R. Valencia; R. Condit; H. Balslev

& E. Losos. 1997. Inventario de 2 hectáreas en Yasuní.

Pp 189-216. En: Valencia, R. & H.

Balslev (eds.). Estudios sobre la diversidad y Ecología de

plantas. PUCE. Quito, Ecuador

Sierra, R. (ed.), 1999, Propuesta Preliminar de un Sistema de

Clasificación de Vegetación para el Ecuador

Continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia. Quito, Ecuador.

Wright, S.J. & O. Calderón.1995.

Phylogenetic constraints on tropical

flowering phenologies. Journal of Ecology 83: 937-948.

Wright, S.J. 1996. Phenological Responses to

Seasonality in tropical Forest Plants. Pp 440-461. In: Mulkey,

S.S.; R.L. Chazdon & A.P. Smith (eds.).Tropical Forest Plant

Ecophysiology. Chapman y Hall. New York, U.S.A.

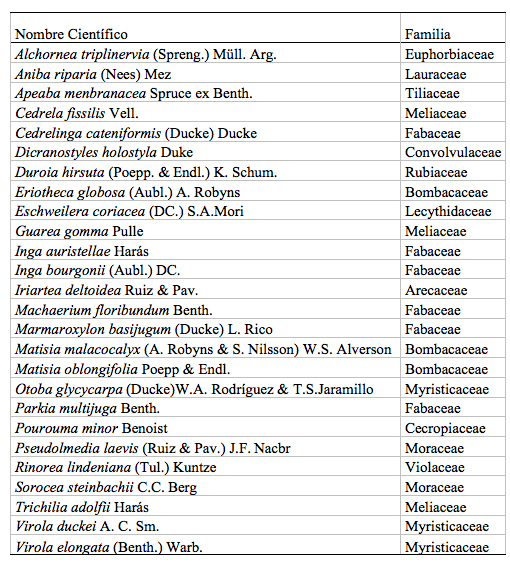

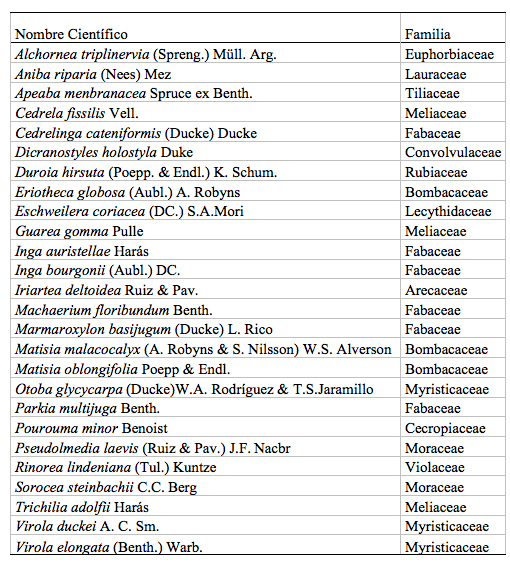

Anexo 1.- Lista de

nombres científicos mencionados como ejemplos el un estudio de

la Floración a nivel de Comunidad de un Bosque de tierra Firme

en la Amazonía Ecuatoriana.

Annex 1. Scientific names mentioned as examples in this

study from a terra firme forest in Amazonian Ecuador.