Introducción

A partir de promulgación de las Normas para el Manejo Forestal

Sustentable de los bosques tropicales húmedos del Ecuador (MAE

2000), ha surgido un verdadero impulso al manejo de los bosques

nativos. Pero, a más de los aspectos políticos y

legales que son de ámbito coyuntural, el manejo forestal

requiere superar una serie de limitantes de orden social, económico

y técnico. Entre los limitantes técnicos, un aspecto de

enorme importancia es ¿cómo simplificar la silvicultura

de bosques ricos en especies cuando en la práctica se

aprovechan pocas especies, o son pocas las que tienen mercado?

Algunos forestales y ecólogos forestales han propuesto que

para manejar los bosques, debe considerarse la agrupación de

las especies de acuerdo a características ecológicas

para así simplificar su manejo.

Los bosques nativos ecuatorianos están entre los más

ricos y diversos del mundo. En este marco, los bosques tropicales

húmedos, los más extensos del país, también

difieren significativamente en composición florística y

riqueza de madera (ver Palacios & Jaramillo 2001).

Como un aporte al manejo de este tipo bosques, se hizo el análisis

de inventarios forestales de más de 10500 hectáreas de

bosques en el noroccidente del Ecuador. Con ese fin, se agruparon las

especies bajo diferentes criterios.

Materiales y Métodos

Área de estudio

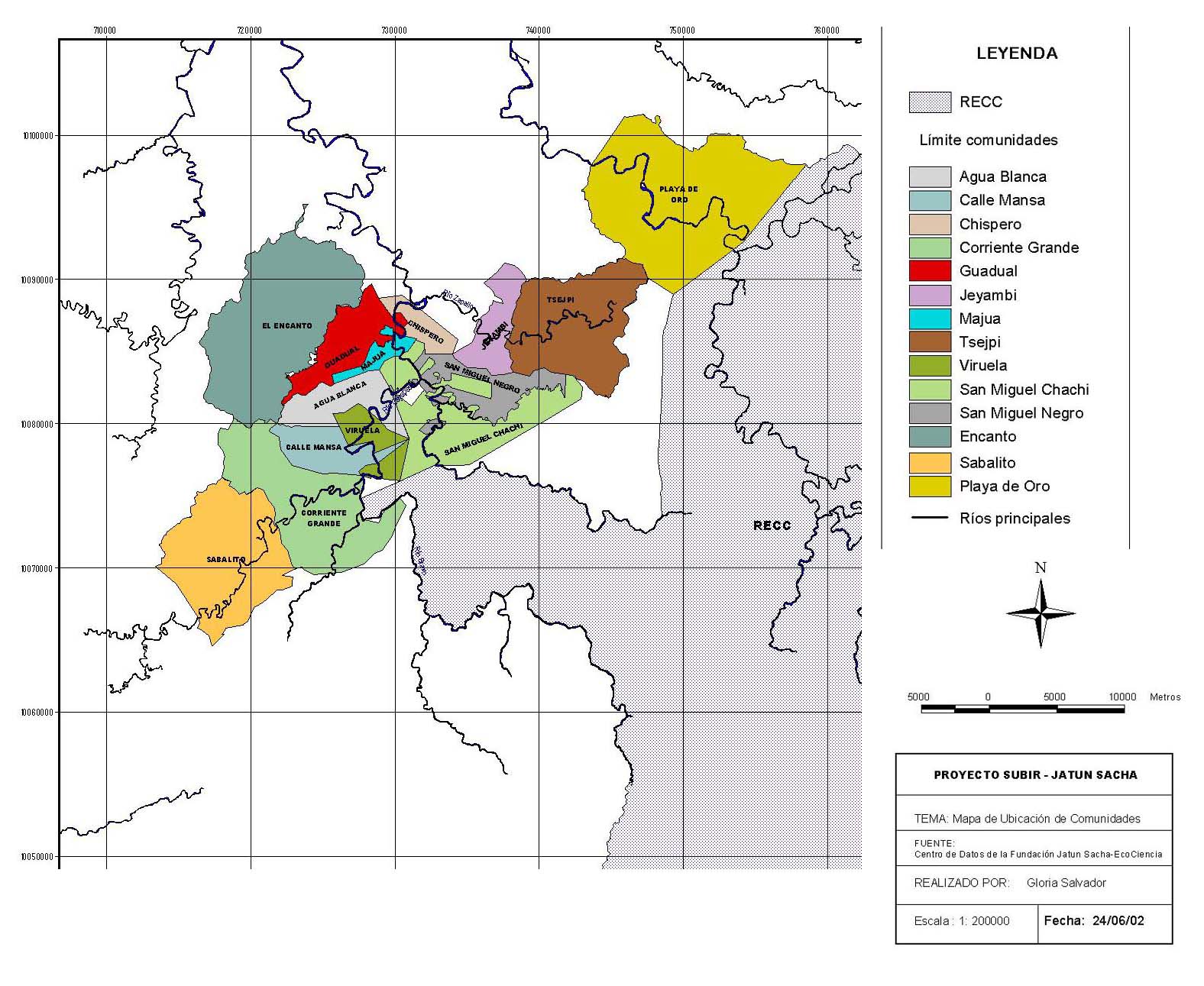

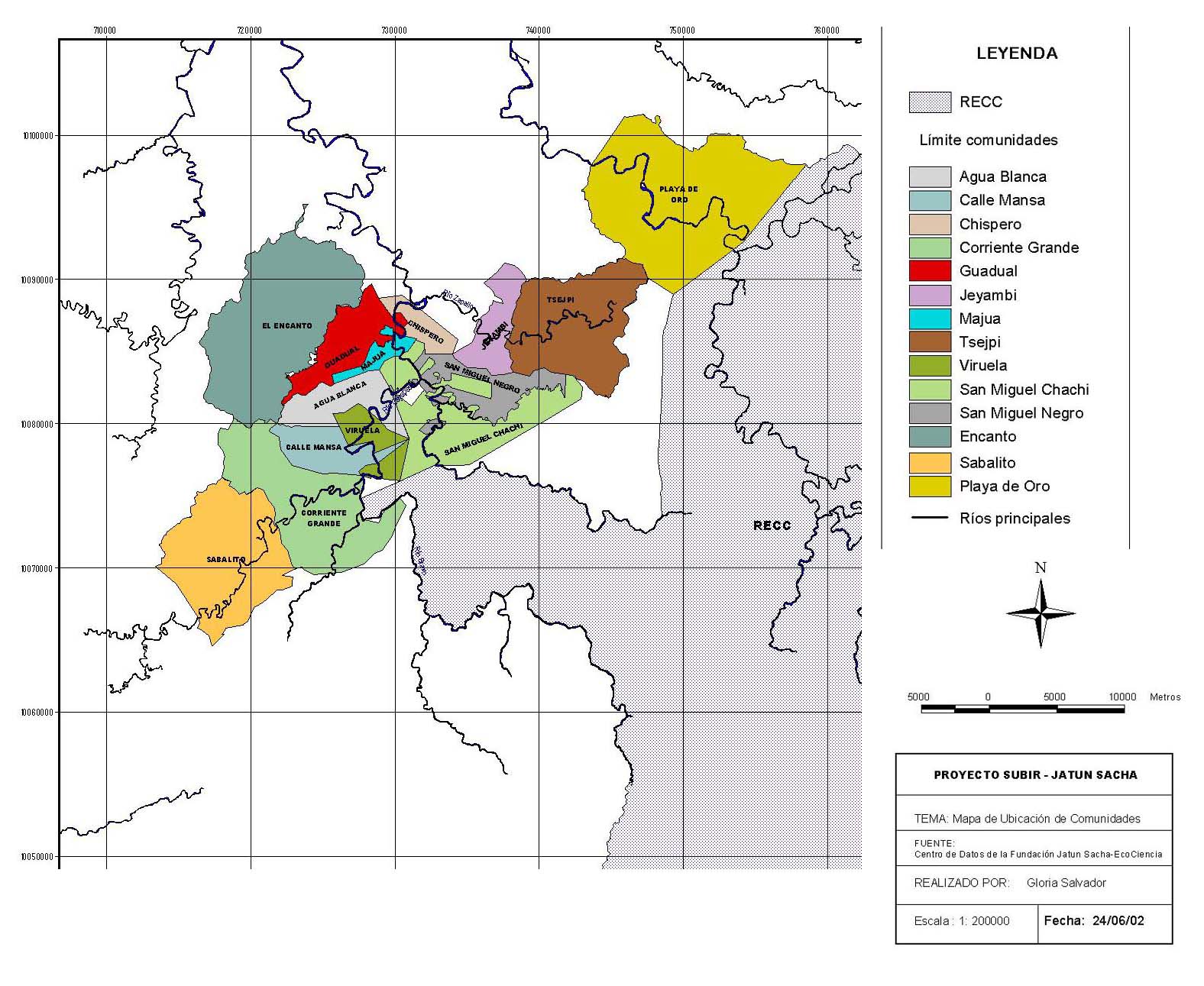

Figura 1. Comunidades del Río Cayapas donde se

realizaron inventarios forestales.

Figure

1. Communities of thye study area along Rio Cayapas.

El área de estudio (ver (Figura 1) se ubica en la provincia

de Esmeraldas, noroccidente de Ecuador, río Cayapas. La zona

es parte del bosque muy húmedo tropical (Cañadas 1981)

o un bosque siempre verde de tierras bajas (Cerón et al.

1999). Concentra más de 110 especies arbóreas por

hectárea donde, precisamente, la mayor riqueza florística

no se concentra en este hábito, sino en las especies epífitas,

hemiepífitas y plantas del sotobosque (Palacios &

Jaramillo 2001). Los suelos son ácidos y de baja fertilidad.

Las condiciones climáticas están caracterizadas por

temperaturas sobre los 24 ºC y

elevadas precipitaciones; aunque, en los últimos

años se observó una fuerte disminución de

lluvias entre agosto y diciembre.

La cuenca del río Cayapas es particularmente importante por la

gran cantidad de madera que oferta. Hasta 1993, el 80 % de la madera

que se consumía en el Ecuador salía de Esmeraldas

(ITTO/INEFAN 1993). En los últimos años la tendencia ha

cambiado ligeramente, con la ampliación de la frontera de

extracción forestal en todo el país.

Los datos para el presente documento provienen de siete comunidades

de la parte media del río Cayapas, asentadas entre 50 y 250 m

sobre el nivel del mar.

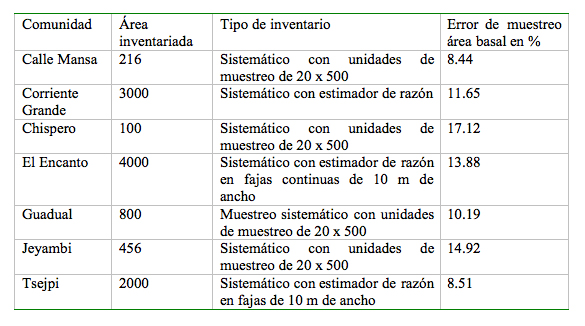

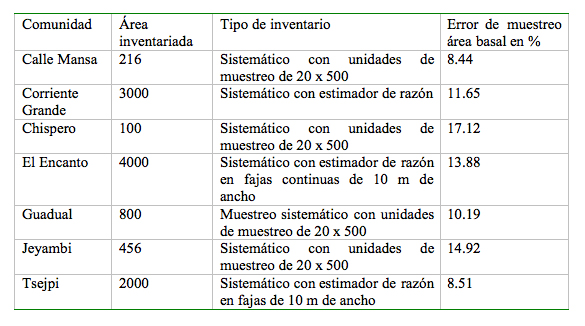

Toma de datos

Los inventarios forestales se realizaron para levantar información

de las características del bosque y del terreno durante el

proyecto SUBIR (Sustainable Use of Biological Resources). Se

aplicaron muestreos sistemáticos en 9 000 ha de bosque

primario primarios no intervenidos o poco intervenidos a intensidades

entre 0.6 hasta 7.0 % ([[Tabla 1]]). En todos los inventarios se

incluyeron las palmas, y los errores de muestreo estuvieron por

debajo del 20 %. Se midieron alrededor de 40 000 árboles.

En Guadual (Jaramillo & Palacios 1998), Chispero (Tipaz &

Zuleta 1998), Calle Mansa (Prado 1999) y Jeyambi (Pozo & Garrido

1998) se utilizaron parcelas de 20 x 500 m y se midieron los árboles

mayores a 10 cm de dap; en Tsejpi (Obando & Tipaz 1998) se

practicaron dos inventarios: el primero con parcelas de 20 x 500 m y

el segundo con parcelas circulares de 500 m² y se midieron los

árboles mayores a 10 cm de dap (Obando 1999). Y finalmente, en

El Encanto (Zuleta & Palacios 2001) y Corriente Grande (Garrido

2002) se usaron fajas de 10 m de ancho por un largo indeterminado con

estimador de razón (ver Jolitz & Palacios 2000). En cada

faja se midieron los individuos sobre 60 cm de dap; dentro de cada

faja se establecieron parcelas de 10 x 400 m en donde se midieron

todos los individuos mayores a 30 cm de dap; mientras que, en una

subparcela de 10 x 100 m ubicada en el extremo de cada parcela se

midieron los individuos mayores a 10 cm de dap. Para todos los

individuos se tomó la altura comercial.

Tabla 1. Comunidades, áreas

tipo de inventario y error de muestreo empleadas por el Proyecto

SUBIR.

Table 1. Communities, tipical investigation areas and

sample error applies for Project SUBIR.

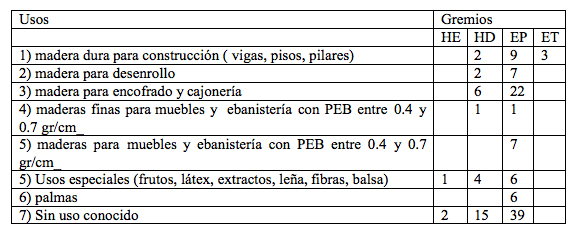

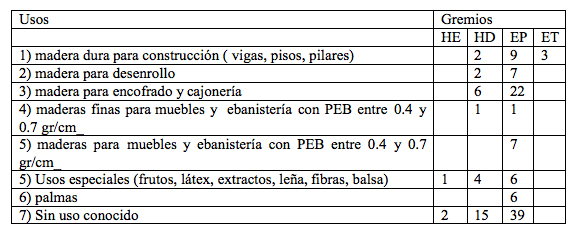

Tabla 2. Número de especies

agrupadas por gremios ecológicos y por tipo de uso.

Table 2. Species numbers by ecological groups and useage

type.

Criterios para la agrupación de

especies

Las especies se agruparon bajo tres variables: gremio ecológico,

distribución diamétrica y uso. Para la agrupación

en gremios se usó la propuesta de Finegan & Delgado (1997)

empleada por Louman et al., (2001). Tal agrupación se aplicó

a todas las especies identificadas hasta el nivel de especie y

género. Las especies identificadas únicamente por las

acepciones comunes no se clasificaron.

Para conocer los aspectos de la estructura horizontal, todos los

árboles se agruparon en clases diamétricas de tamaño

10 (clase 10: 10.0-19.9 cm y así sucesivamente) en función

de los gremios. Y con respecto a la agrupación por usos, se

consideraron siete clases aplicadas a las especies identificadas a

nivel de especie y género, a saber:

1) Maderas para construcción (vigas, pisos, tumbados, etc.)

generalmente, con un peso específico básico (PEB) por

encima de 0.40 gr/cm³

2) Maderas para desenrollo que incluyen especies de madera suave y

semiduras, usualmente con daps por encima de 55 cm.

3) Maderas para encofrado y cajonería. Maderas suaves y

semiduras con daps por encima de 40 cm.

4) Maderas finas para muebles y ebanistería, con PEB entre

0.40 y 0.75 gr/cm³.

5) Maderas para muebles y ebanistería con PEB por debajo de

0.40 y 0.75 gr/cm³.

6) Usos especiales. Dentro de este grupo se

incluyeron especies que producen frutos comestibles (Inga spp.),

fibras (Poulsenia armata), látex (Castilla

elastica), leña (Huberodendron patinoi) y piezas

para balsas (Ochroma pyramidale, Trichospermum galleottii)

de transporte de madera aserrada o rolliza.

7) Palmas. En este grupo se incluyeron todas las palmas de tamaño

arbóreo, usadas como varengas para techos, parquet, muebles,

construcción en general y artesanías.

0) Maderas sin uso. En este grupo se incluyen todas las especies sin

uso conocido, conformado principalmente por especies del subdosel, o

por especies que debido a su baja abundancia no son conocidas, y por

tanto, tampoco se usan.

Resultados

[[Composición florística y gremios ecológicos]]

De 265 especies registradas en los inventarios, 74 fueron

identificadas hasta especie, 79 hasta género, mientras que 112

(42 %) solo se reconocieron por sus acepciones comunes o fueron

desconocidas ([[Tabla 3]]). De las especies identificadas a nivel de

especie y a nivel de género (153), tres especies fueron

clasificadas como heliófitas efímeras, 31 como

heliófitas durables, 94 como esciófitas parciales y

tres como esciófitas totales. Estos datos contrastan con los

reportados por Hartshorn (1980) y Werner (1986) citados por Finegan

(1993), y Finegan y Sabogal (1988), quienes advierten un mayor número

de especies heliófitas que esciófitas, con una mayor

abundancia de individuos de las segundas, en bosques tropicales

húmedos de Costa Rica (Finegan 1993). El mayor número

de especies esciófitas puede explicarse por la facilidad que

tienen para regenerarse en cualquier fase del ciclo de regeneración

(Finegan & Delgado 1996), incluyendo condiciones de sombra. En

nuestro estudio, el número de esciófitas también

es mayor por la inclusión de muchas especies que crecen y

permanecen en el subdosel y son consideradas esciófitas.

Un aspecto que incide en la actual estructura y composición de

los bosques analizados, es la historia de los asentamientos humanos.

La población Chachi y Negra está en la zona del Cayapas

menos de 500 años (Montenegro & Bonifaz 1996), mientras

que los asentamientos más antiguos sólo se localizaron

en la costa misma. Así, estos bosques parecen ser muy maduros,

y no sujetos a las intervenciones antrópicas recientes,

característica de muchos bosques tropicales en los últimos

cientos de años (Finegan 1993).

Pese al mayor número de especies esciófitas en los

bosques del noroccidente de Ecuador, todavía hay un importante

número de especies heliófitas durables que crecen

rápido, tienen madera de buena calidad, lo que las hace muy

favorables al manejo.

Distribución por clases

diamétricas

La distribución por clases diamétricas

a nivel de gremios ecológicos aparece en la Figura 2. Se ve

claramente que la tendencia por grupos de especies varía

considerablemente. Las especies esciófitas presentan una

típica J-invertida con una alta concentración de

individuos en las clases diamétricas inferiores (138

individuos por hectárea en la clase 10 (10-19.9 cm)).Tales

individuos pertenecen a especies esciófitas que superan los 60

cm de dap en edad adulta, pero también a especies del subdosel

que no alcanzan diámetros superiores, y que son tolerantes a

la sombra. Dentro de este grupo están las palmas, las cuales

son muy abundantes (Wettinia quinaria e Iriartea deltoidea

con 40 y 23 individuos /ha, respectivamente) en el noroccidente de

Ecuador aunque no sobrepasan los 30 cm de dap. El gran número

de individuos esciófitos en las clases por debajo de 30 y la

reducción brusca a partir de este límite, indicaría

una mortalidad alta en esas clases (Finegan & Delgado 1996). Por

otro lado, la presencia de individuos esciófitos (que alcanzan

grandes tamaños) en las clases diamétricas bajas, no

siempre indica juventud; puede suceder que esos árboles sean

ya adultos, aunque permanezcan en el subdosel.

Las heliófitas efímeras y esciófitas

totales muestran una distribución muy similar. Parece ser que

para las primeras, mantienen poblaciones más o menos estables

cuando superan los 10 cm, pues sobre este límite los árboles

se vuelven vigorosos (Finegan & Delgado 1996) y todavía

siguen disfrutando de las ventajas de crecer el un claro. La

distribución horizontal de ciertas especies esciófitas

como el chanul, puede deberse a una escasa regeneración

natural (Terán, 2002) o a tasas altas de mortalidad en las

clases diamétricas bajas. Este podría ser el caso del

guadaripo (Nectandra guadaripo). Este tipo de distribución

diamétrica complica las opciones de manejo; por un lado, son

especies altamente demandadas por su madera dura, y por otro, existe

la probabilidad de no reponer los árboles que se cosechan por

falta de regeneración.

Con respecto a las heliófitas durables, 21

especies superan los 60 cm de dap, pero de éstas, cinco

(Cedrela odorata, Casearia arborea, Vochysia macrophylla,

Hyeronima alchorneoides y Apeiba membranacea) son las

especies con mayor importancia comercial con 2.1 árboles por

ha mayores a 60 cm de dap. La distribución diamétrica

de este gremio es dramáticamente diferente al de las

esciófitas. El número de individuos en la clase 10 es

de 12.5 árboles por hectárea, disminuye a 9.8 en clase

20 y luego se mantiene más o menos horizontal.

Otro aspecto analizado fue el diámetro máximo de las

especies. Del total de especies (265), el 75 % superan los 40 cm de

dap, un 40 % supera los 60 cm y un 22 % no pasa la clase de 10 cm. El

25 % del total de las especies que no alcanzan los 40 cm de dap, son

especies típicamente del subdosel y que en ámbito

comercial tendrían poco uso. El límite de 60 cm es el

diámetro mínimo de corta (dmc) oficial para de la

mayoría de especies (MAE, 2000). Un ajuste del dmc oficial

para los bosques del noroccidente es posible con los datos de este

estudio.

Figura 2. Distribución diamétrica por

gremios de especies, noroccidente de Ecuador.

Figure

2. Diameter distribution of different species assemblages in

Northwestern Ecuador.

Relación entre los gremios ecológicos

y los usos comerciales

La relación entre los gremios ecológicos

y los usos de las especies aparece en las [[Figuras 3, 4, 5 y 6]].

Las esciófitas totales se usan principalmente para

construcción, lo cual complica la situación de esas

especies por la alta demanda que tienen y por los problemas

silvícolas. El grupo de las esciófitas parciales con

siete usos, presenta mejores perspectivas, en especial de las

especies dedicadas a desenrollo y con una distribución

diamétrica regular. Para este grupo ecológico, se

promedió más de 7.5 árboles/ha por encima de 60

cm de dap y 36 árboles por debajo de ese límite. En

este grupo de especies se incluyen sande (Brosimum utile),

chalviande (Virola reidii y V. dixonii),

cuángare (Otoba gordoniifolia y O. gracilipes) y

pulgande (Dacryodes sp.). El sande con 3.5 árboles ≥

60 cm de DAP por hectárea es la especie más abundante

de este grupo, y en general de todas las especies arbóreas

comerciales del noroccidente. Le sigue el guadaripo (Nectandra

guadaripo) con 1.6 árboles.

Las especies heliófitas durables, entre las

cuales constan el cedro (Cedrela odorata), mascarey (Hyeronima

alchorneoides), carrá (Huberodendron patinoi) y

azafrán (Zanthoxylum riedelianum) son poco abundantes

en el bosque primario. La especie más abundante en este grupo

es peine de mono (Apeiba mebranacea), una especie de madera

muy suave y usada como decorativa, con 1.3 árboles/ha. La

siguiente especie en importancia es mascarey con 06 árboles/ha.

La especie con la madera más fina en este grupo, el cedro, no

se encuentra por encima de los 60 cm de dap. Y esta es una

característica general de los bosques de bajura del

noroccidente del Ecuador: ricos en especies, pero pobres en especies

altamente comerciales (Palacios & Jaramillo 2001).

Figura 3. Distribución

diamétrica de las heliófitas efímeras por tipo

de uso

Figure 3. Diameter distribution of ephemerous

heliophytes according to use.

Figura 4. Distribución

diamétrica de las heliófitas durables por tipo de uso.

Figure 4. Diameter distribution of heliophytes according

to use.

Figura 5. Distribución

diamétrica de las esciófitas parciales por tipo de uso.

Figure 5. Diameter distribution of partial esciophytes

according to use.

Figura 6. Distribución

diamétrica de las esciófitas totales por tipo de uso.

Figure 6. Diameter distribution of complete esciophytes

according to use.

Discusión

Como se ha mencionado, los bosques del noroccidente del Ecuador son

altamente diversos y como tales, requieren de criterios rigurosos de

manejo para mantener al máximo sus características.

También es claro, que cualquier intervención forestal

implicará cambios en la composición florística y

en la estructura del bosque, así como en las características

físicas del área. No obstante, es también

concluyente que cualquier forma de manejo forestal es mejor que una

pastura o un monocultivo de palma africana.

La simplificación de los bosques tropicales húmedos

para posibilitar su manejo ha sido un tema ampliamente tratado (ver

Lamprecht 1990). Para llegar a tal simplificación se han

practicado una serie de tratamientos silvícolas. Dejando de

lado a la cosecha, dos de los tratamientos más sobresalientes

son el refinamiento y la liberación (ver Hutchinson 1993,

Quirós 2001a). El primero de estos, contribuye a la

eliminación de individuos por razón exclusivamente de

su especie (Hutchinson 1993), lo que constituye la práctica de

una silvicultura negativa; mientras que la liberación quita

del bosque a los individuos que únicamente compiten con

aquellos llamados "deseables".

Una forma de mejorar la calidad del bosque es aplicar tratamientos

silvícolas en función de los gremios (ver Louman, et

al. 2001). Si la teoría es válida, cada gremio tendría

un comportamiento frente a la luz, crecimiento y características

de la madera distintos. Así los tratamientos se orientarían

a favorecer a un conjunto de individuos de un gremio de especies en

particular. Aunque, eventualmente, se podría trabajar con más

de un gremio aplicando un ciclo de corta para un gremio principal y

ciclos de corta múltiplos o submúltiplos del primero

para el resto de gremios. Por ejemplo ciclos de corta de 15 años

para las heliófitas durables y 30 años para las

esciófitas.

La agrupación en gremios ecológicos también

permite la simulación del crecimiento del bosque. Si se asume

que las especies de un gremio crecen de manera similar, con

información disponible de especies representativas de un

gremio, se puede hacer proyecciones cercanas a la realidad, sobre

todo, cuando no se dispone de datos de crecimiento de largo plazo.

En resumen, bosques primarios discetáneos dominados por

especies esciófitas como aquellos del noroccidente del

Ecuador, deben ser sometidos a sistemas policíclicos. La

perversa conclusión que gran parte de los bosques del norte de

Esmeraldas son secundarios no tiene ningún fundamento, y a

muchas luces se demuestra que no lo son. Y aún, si fueron

intervenidos hace 25 o más años, la estructura y

composición florística actual muestran que deben ser

sometidos a sistemas policíclicos de manejo. En Centroamérica,

en áreas afectadas por los grandes huracanes, también

se ha optado por estos sistemas (Quirós 2001b). Estos sistemas

mantienen la estructura discetánea del bosque (Quirós

2001b), característica muy visible cuando se mira la

distribución diamétrica.

Agradecimientos

Todos los datos usados para este estudio fueron generados bajo el

Proyecto CARE-SUBIR dentro del Componente Mejor Uso de la Tierra

ejecutado por la Fundación Jatun Sacha, mismo que fue

financiado por USAID. Agradecimientos también para el Proyecto

Conservación de Áreas Indígenas Manejadas

(CAIMAN) y a David Thomas por la revisión del documento.

Referencias

Cañadas, L. 1983. El Mapa

Bioclimático del Ecuador. Banco Central del Ecuador.

Cerón, C.; W. Palacios; R. Sierra & R.

Valencia. 1999. Las Formaciones Vegetales de la Costa del Ecuador. En

Sierra, R. (ed.). Propuesta Preliminar de un Sistema de Vegetación

para el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y

Ecociencia. Quito, Ecuador.

Finegan, B. & Sabogal, C. 1988. El desarrollo

de sistemas de producción sostenible en los bosques húmedos

de bajura. Un estudio de caso en Costa Rica. Parte 2. El Chasqui

18: 16-24.

Finegan, B.1996. Bases ecológicas para

la silvicultura. CATIE.

Finegan, B & D. Delgado. 1996. Bases Ecológicas para el

Manejo de Bosques Tropicales: Los ambientes forestales tropicales y

el ajuste de las especies vegetales. CATIE.

Finegan, B & D. Delgado. 1997. Bases Ecológicas para el

Manejo de Bosques Tropicales. CATIE.

Garrido, N. 2002. Plan de Manejo Integral de Corriente Grande.

Proyecto SUBIR. Jatun Sacha. Fundación Jatun Sacha/Proyecto

SUBIR. Quito, Ecuador

Hutchinson, I. 1993. Puntos de Partida y Muestreo Diagnóstico

par la Silvicultura de Bosques Naturales del Trópico Húmedo.

CATIE. Turrialba, Costa Rica.

Internacional Tropical Timber

Organization/Instituto Ecuatoriano Forestal. 1993. Estrategias

para la industria sostenida de la madera en el Ecuador. Proyecto PD

137/91. INEFAN. Quito.

Jaramillo, N. & W. Palacios. 1998. Plan de Manejo Forestal

Comunitario de Guadual.

Proyecto SUBIR. Jatun Sacha. Fundación Jatun Sacha/Proyecto

SUBIR. Quito, Ecuador

Jolitz, T. & W. Palacios. 2000. Manual

para Inventarios Forestales. Fundación Jatun Sacha/Proyecto

SUBIR. Quito, Ecuador.

Lamprecht, H. 1990. Silvicultura en los trópicos. Cooperación

Técnica-República Federal de Alemania (GTZ). Eschborn.

Louman, B.; J. Valerio & W. Jiménez.

2001. Bases ecológicas. En Louman, B., D. Quirós &

M. Nilsson (eds.). Silvicultura de bosques latifoliados húmedos

con énfasis en América Central. CATIE. Turrialba,

Costa Rica.

Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2000. Normas

para el manejo forestal sustentable para aprovechamiento de madera en

bosque húmedo. Quito, Ecuador.

Montenegro, F. & M. Bonifaz, M. 1996. Plan de manejo Forestal del

Centro Chachi Pichi yacu Grande. Fundación Juan Manuel Durini.

Quito, Ecuador.

Obando, T. & Tipaz, G. 1998. Plan de Manejo Forestal Comunitario

del Centro Chachi Tsejpi. Jatun Sacha/Proyecto SUBIR. Quito, Ecuador.

Obando, T. 1999. Plan de Manejo Integral Comunitario del Centro

Chachi Tsejpi. Jatun Sacha/Proyecto SUBIR. Quito, Ecuador

Palacios, W. & N. Jaramillo. 2001. Riqueza

florística y forestal de los bosques tropicales húmedos

del Ecuador e implicaciones para su manejo. Turrialba, 36:

46-50.

Pozo, N. & N. Garrido. 1998. Plan de Manejo Forestal Comunitario

de Jeyambi. Jatun Sacha/Proyecto SUBIR. Quito, Ecuador.

Prado, L. 1999. Plan de Manejo Integral Comunitario del Centro Chachi

Calle Mansa. Jatun Sacha/Proyecto SUBIR. Quito, Ecuador.

Quirós, D. 2001. Tratamientos silviculturales. En Louman, B.,

D. Quirós & M. Nilsson. Silvicultura de bosques

latifoliados húmedos con énfasis en América

Central. CATIE. Turrialba, Costa Rica.

Quirós, D. 2001b. Sistemas silviculturales. En Louman, B., D.

Quirós & M. Nilsson. Silvicultura de bosques latifoliados

húmedos con énfasis en América Central. CATIE.

Turrialba, Costa Rica.

Tipaz, G. & J. Zuleta 1998. Plan de Manejo Forestal Comunitario

de la Comunidad Chispero. Jatun Sacha/Proyecto SUBIR. Quito, Ecuador.

Zuleta, J. & W. Palacios. 2001. Plan de Manejo Forestal

Comunitario de El Encanto. Jatun Sacha/Proyecto SUBIR. Quito,

Ecuador.

Tabla 3. Lista de especies registradas en los

inventarios forestales del Río Cayapas, Noroccidente del

Ecuador.

Table 3. List of species encounteres in the forest

inventory for Rio Cayapas, Northwestern Ecuador.

|

Nombre

común

|

Nombre

científico

|

DMC

(cm)

|

Gremio

|

Uso

Comercial

|

|

Mazamorro

|

Aegiphila

alba

|

|

2

|

0

|

|

Alchornea

|

Alchornea

|

|

3

|

3

|

|

Chirimoya

|

Annona?

|

|

3

|

0

|

|

Guanábana

|

Annona?

|

|

3

|

0

|

|

Guanábana

arisca

|

Annona

?

|

|

3

|

0

|

|

Guanama

|

Annona

?

|

|

3

|

0

|

|

Peine

mono

|

Apeiba

aspera

|

60

|

2

|

3

|

|

alchorneoides

|

alchorneoides

|

|

3

|

3

|

|

Chonta

duro, chonta

|

Bactris

gasipaes

|

|

3

|

7

|

|

Banara

|

Banara

?

|

|

2

|

3

|

|

Gualpité

|

Banara

guianensis

|

|

2

|

3

|

Lirio,

lirio de monte

|

Bombacopsis

squamigera

|

60

|

2

|

3

|

|

Sande

|

Brosimum

utile

|

60

|

3

|

2

|

|

Clavellín

|

Brownea

multijuga

|

60

|

3

|

1

|

|

María

|

Calophyllum

brasiliense

|

|

3

|

1

|

|

Limoncillo

|

Calyptranthes

sp.

|

|

3

|

0

|

|

Sajo

|

Campnosperma

panamense

|

60

|

3

|

0

|

|

Tangaré

|

Carapa

guianensis

|

50

|

3

|

5

|

|

Cacadillo

|

Caryodaphnopsis

theobromifolia

|

60

|

3

|

5

|

|

Piedrita

|

Casearia

arborea

|

|

2

|

1

|

|

Caucho

|

Castilla

elastica

|

40

|

2

|

6

|

|

Cosedera,

Guarumo, yarumo

|

Cecropia

sp.

|

60

|

1

|

0

|

|

Cedro

|

Cedrela

odorata

|

50

|

2

|

4

|

|

Ceibo

|

Ceiba

pentandra

|

60

|

2

|

2

|

|

Pacora

|

Cespedesia

spathulata

|

60

|

3

|

0

|

|

Caimitillo

|

Chrysophyllum

argenteum

|

60

|

3

|

0

|

|

Nacedera

|

Citharexylum

?

|

|

2

|

0

|

|

Nacedor

|

Citharexylum

?

|

|

2

|

0

|

|

Nacedor

|

Citharexylum

?

|

|

2

|

0

|

|

Moral

bobo

|

Clarisia

racemosa

|

|

3

|

1

|

|

Moral

|

Clarisia

sp.

|

60

|

3

|

0

|

|

Dormilón

|

Cojoba

arborea

|

50

|

3

|

1

|

|

Compsoneura

|

Compsoneura

sprucei

|

|

3

|

0

|

|

Laurel

|

Cordia

alliodora

|

60

|

2

|

4

|

|

Matapalo

|

Coussapoa

sp.

|

60

|

2

|

0

|

|

Mortinio,capulí

|

Cybianthus

sp.

|

|

3

|

0

|

|

Pulgande

|

Dacryodes

sp.

|

50

|

3

|

2

|

|

Dussia

|

Dussia

|

|

3

|

0

|

|

Mambla

|

Erythrina

poeppigiana

|

40

|

2

|

6

|

|

Guasca,

guaso

|

Eschweilera

sp.

|

|

|

|

|

Pepa

sabrosa

|

Escweilera

?

|

|

3

|

0

|

|

Sabroso

|

Escweilera

?

|

|

3

|

0

|

|

Sabroso

|

Escweilera

?

|

|

3

|

0

|

|

Eugenia

|

Eugenia

?

|

|

3

|

0

|

|

Arrayán

|

Eugenia

sp.

|

|

3

|

0

|

|

Canalón,

Costillo

|

Exarata

chocoensis

|

60

|

3

|

0

|

|

Higuerón

|

Ficus

máxima

|

60

|

3

|

0

|

|

Matapalo,

higueroncillo

|

Ficus

sp.

|

40

|

3

|

0

|

|

Madroño,

madronio, madroño de monte

|

Garcinia

sp.

|

|

3

|

6

|

|

jagua

|

Genipa

americana

|

40

|

3

|

5

|

|

Bolsa

de toro

|

Grias

peruviana

|

|

3

|

6

|

|

Colorado

|

Guarea

?

|

|

3

|

3

|

|

Pialde

macho, pialde

|

Guarea

kunthiana

|

60

|

3

|

5

|

|

Cargadera

|

Guatteria

|

|

3

|

0

|

|

Guatteria

sp.

|

60

|

3

|

0

|

|

Paco

|

Gustavia

sp.

|

|

3

|

0

|

|

Cabo de

hacha, huesito

|

Heisteria

acuminata

|

|

3

|

0

|

|

Carbonero,

jubela, licania

|

Hirtella

carbonaria

|

|

3

|

0

|

|

Carrá

|

Huberodendron

patinoi

|

50

|

2

|

6

|

|

Chanul

|

Humiriastrum

procerum

|

60

|

4

|

1

|

|

Mascarey

|

Hyeronima

alchorneoides

|

50

|

2

|

1

|

|

Guaba

de mono

|

Inga

?

|

|

3

|

0

|

|

Guabo1,

guabillo

|

Inga

latipes

|

|

3

|

0

|

|

Guabo

|

Inga

sp.

|

|

3

|

0

|

|

Guabo

tacuan

|

Inga

sp.

|

60

|

3

|

0

|

|

Guabo

machetón

|

Inga

spectabilis

|

60

|

3

|

6

|

|

Pambil

|

Iriartea

deltoidea

|

|

3

|

7

|

|

Papaya

monte

|

Jacaratia

spinosa

|

60

|

2

|

0

|

|

Salero

|

Lecythis

ampla

|

60

|

3

|

1

|

|

Wasdonguiichi

|

Leonia

|

|

3

|

0

|

|

Poso,

corazón embuelto

|

Maquira

guianensis

|

|

3

|

0

|

|

Matisia

|

Matisia

|

|

3

|

0

|

|

Sapote

|

Matisia

?

|

|

3

|

0

|

|

Sapotillo

|

Matisia

malacocalyx

|

|

3

|

0

|

|

Melastomataceae

|

Miconia

|

|

2

|

0

|

|

Mora

|

Miconia

sp.

|

|

2

|

0

|

|

Mora,

mora blanca

|

Miconia

sp.

|

|

2

|

0

|

|

Guayacán

|

Minquartia

guianensis

|

50

|

4

|

1

|

|

Arrayancillo

|

Myrcia

?

|

|

3

|

0

|

|

Hoja

blanca

|

Naucleopsis

ulei

|

|

3

|

3

|

|

Canelón

|

Nectandra

?

|

|

3

|

3

|

|

Jigua

amarilla

|

Nectandra

?

|

|

3

|

3

|

|

Jigua

blanca

|

Nectandra

?

|

|

3

|

3

|

|

Jigua

negra

|

Nectandra

?

|

|

3

|

3

|

|

Lauraceae

|

Nectandra

?

|

|

3

|

3

|

|

Guadaripo

|

Nectandra

guadaripo

|

60

|

3

|

5

|

|

Aguacatillo

|

Nectandra

sp.

|

60

|

3

|

3

|

|

Jigua

|

Nectandra

sp.

|

40

|

3

|

5

|

|

Balsa,

boya

|

Ochroma

pyramidale

|

30

|

1

|

6

|

|

Calade

|

Ocotea

|

|

3

|

3

|

|

Aguacatón

|

Ocotea

sp.

|

60

|

3

|

3

|

|

Calade

|

Ocotea

sp.

|

|

|

|

|

Jigua

pallante

|

Ocotea

sp.

|

60

|

3

|

3

|

|

Chapil

|

Oenocarpus

bataua

|

|

3

|

7

|

|

Indio

hediondo

|

Osteophloeum

platyspermum

|

60

|

3

|

2

|

|

Cuángare,

Sangre de gallina

|

Otoba

gordoniifolia; O. gracilipes

|

60

|

3

|

2

|

|

Sapotolongo

|

Pachira

aquatica

|

|

3

|

0

|

|

Palicourea

|

Palicourea

sp.

|

|

3

|

0

|

|

Cuero

de sapo

|

Parinari

romeroi

|

50

|

4

|

1

|

|

Guión

|

Perebea

guianensis

|

|

3

|

0

|

|

Cabecita

|

Perebea

xanthochyma

|

|

3

|

0

|

|

Aguacate

|

Persea

americana

|

60

|

3

|

6

|

|

Amarillo

|

Persea

rigens

|

60

|

3

|

3

|

Tagua

|

Phytelephas

aequatorialis

|

|

3

|

7

|

|

Posoqueria

|

Posoqueria

sp.

|

|

3

|

0

|

|

Encanto,

damagua, majahua

|

Poulsenia

armata

|

40

|

3

|

0

|

|

Uvilla

|

Pourouma

|

|

2

|

0

|

|

Uva de

monte

|

Pourouma

guianensis

|

60

|

2

|

6

|

|

Sapotaceae

|

Pouteria

?

|

|

3

|

0

|

|

Caimito,

caimitillo de monte

|

Pouteria

sp.

|

60

|

3

|

1

|

|

Anime

leña

|

Protium

|

|

3

|

3

|

|

Anime

|

Protium

sp.

|

60

|

3

|

0

|

|

Pisuhi,

savaleta

|

Pseudobombax

sp.

|

60

|

2

|

3

|

|

Frejolillo

|

Pterocarpus

?

|

|

3

|

0

|

|

Bolsa

de perro

|

Rauvolfia

leptophylla

|

|

3

|

3

|

|

Annonaceae

|

Rollinia

?

|

|

3

|

3

|

|

Lechero

|

Sapium

?

|

|

2

|

0

|

|

Sapium

|

Sapium

?

|

|

2

|

0

|

|

Mata

pez

|

Sapium

sp.

|

60

|

2

|

0

|

|

Sloanea

?

|

Sloanea

?

|

|

3

|

0

|

|

Sancona

|

Socratea

exorrhiza

|

|

3

|

6

|

|

Venenillo

|

Sorocea

?

|

|

3

|

0

|

|

Quende,

marequende

|

Sorocea

sp.

|

|

3

|

7

|

Ovo

|

Spondias

mombim

|

|

3

|

3

|

|

Huesito

|

Swartzia

haugthii

|

|

3

|

0

|

|

Machare

|

Symphonia

globulifera

|

50

|

3

|

1

|

|

Tabebuia

|

Tabebuia

|

|

3

|

1

|

|

Cucharillo

|

Talauma

sp.

|

50

|

3

|

5

|

|

Guardián

|

Talisia

sp.

|

60

|

3

|

0

|

|

Roble

|

Terminalia

amazonia

|

|

3

|

1

|

|

Barazón,

Perdiz

|

Tetrathyllacium

macrophyllum

|

|

3

|

0

|

|

Cacao

|

Theobroma

cacao

|

|

3

|

6

|

|

Tovomita

|

Tovomita

?

|

|

3

|

0

|

|

Tovomita

|

Tovomita

?

|

|

3

|

0

|

|

Manglillo

|

Tovomita

weddelliana

|

|

3

|

0

|

|

Caraño

|

Trattinnickia

aspera

|

60

|

3

|

3

|

|

Sapán

|

Trema

integuerrima

|

|

1

|

6

|

|

Pialdillo

|

Trichilia

?

|

|

3

|

0

|

|

Cedrillo

|

Trichilia

sp.

|

60

|

3

|

3

|

|

Cedro

macho

|

Trichilia

sp.

|

60

|

3

|

3

|

|

Chillialde,

pichango

|

Trichospermum

galeottii

|

60

|

2

|

3

|

Turpinia

|

Turpinia?

|

|

3

|

0

|

|

Chalviandillo

|

Virola

?

|

|

3

|

3

|

|

Myristicaceae

|

Virola

?

|

|

3

|

3

|

|

Virola

|

Virola

?

|

|

3

|

0

|

|

Chalviande,

coco

|

Virola

dixonii; V. reidii

|

60

|

3

|

2

|

|

Achotillo

|

Vismia

?

|

|

2

|

0

|

|

Goma

|

Vochysia

ferruginea

|

|

2

|

3

|

|

Laguno

|

Vochysia

macrophylla

|

50

|

2

|

2

|

|

Gualte

|

Wettinia

quinaria

|

|

3

|

7

|

|

Azafrán,

tachuelo, cacho

|

Zanthoxylum

riedelianum

|

60

|

2

|

3

|

|

Chípero,

chispero

|

Zygia

longifolia

|

60

|

3

|

0

|

|

Adulón

|

|

|

|

|

|

Agua

Agua

|

|

|

|

|

|

Aguilla

|

|

|

|

|

|

Ahuecador

|

|

|

|

|

|

Aretero

|

|

|

|

|

|

Bagatá

|

|

|

|

|

|

Bagatá

blanco

|

|

|

|

|

|

Balsa

macho

|

|

|

|

|

|

Bambo

|

|

|

|

|

|

Bantano

|

|

|

|

|

|

Barbasco

|

|

|

|

|

|

Barbasquillo

|

|

|

|

|

|

Bejuco

|

|

|

|

|

|

Bipupuchi

|

|

|

|

|

|

Bombacaceae

|

|

|

|

|

|

Cabezote

|

|

|

|

|

|

Cacho

de venado

|

|

|

|

|

|

Cagua

|

|

|

|

|

|

Candelilla

|

|

|

|

|

|

Caracol

|

|

|

|

|

|

Caracolillo

|

|

|

|

|

|

Cascarillo

|

|

|

|

|

|

Castaño

|

|

|

|

|

|

Catanga

|

|

|

|

|

|

Cauchillo

|

|

|

|

|

|

Ceibo

de papaya

|

|

|

|

|

|

Chacarra

|

|

|

|

|

|

Chanulillo

|

|

|

|

|

|

Chiachi

|

|

|

|

|

|

Chicharra

|

|

|

|

|

|

Chijambi

|

|

|

|

|

|

Chimbusa

|

|

|

|

|

|

Chocho

|

|

|

|

|

|

Chuncho

|

|

|

|

|

|

Chundapuchi

|

|

|

|

|

|

Clavo

|

|

|

|

|

|

Culo de

negra

|

|

|

|

|

|

Cusumbi

|

|

|

|

|

|

Desconocido

|

|

|

|

|

|

Desconocido

|

|

|

|

|

|

Dijchi

|

|

|

|

|

|

Fabaceae

|

|

|

|

|

|

Fruta

de pajaro

|

|

|

|

|

|

Guacharaco

|

|

|

|

|

|

Guanamito

|

|

|

|

|

|

Guatinero

|

|

|

|

|

|

Guayabillo

|

|

|

|

|

|

Guayabo

|

|

|

|

|

|

Guayacanillo

|

|

|

|

|

|

Hoja

negra

|

|

|

|

|

|

Jaboncillo

|

|

|

|

|

|

Jaguilla

|

|

|

|

|

|

Jeenchi****

|

|

|

|

|

|

Jeendachi****

|

|

|

|

|

|

Jentanjichi

|

|

|

|

|

|

Jibon

blanco

|

|

|

|

|

|

Juvenchi

|

|

|

|

|

|

Kijinuche

|

|

|

|

|

|

Koyonipihuchi

|

|

|

|

|

|

Kuguaichi

|

|

|

|

|

|

Kuguayjinuche

|

|

|

|

|

|

Kuhupugpuchi

|

|

|

|

|

|

Kupalachi

|

|

|

|

|

|

Kutupugpuchi

|

|

|

|

|

|

Leguminosa

|

|

|

|

|

|

Lengua

de vaca

|

|

|

|

|

|

Lengua

de venado

|

|

|

|

|

|

Llijcuipichi

|

|

|

|

|

|

Macharillo

|

|

|

|

|

|

Madronillo

|

|

|

|

|

|

Manteca

|

|

|

|

|

|

Mantecoso

|

|

|

|

|

|

Marequende

|

|

|

|

|

|

Masamorro

|

|

|

|

|

|

Morocho

|

|

|

|

|

|

Murunchi

|

|

|

|

|

Mutan

|

|

|

|

|

|

Naranjo

|

|

|

|

|

|

Narde

|

|

|

|

|

|

Nipochi

|

|

|

|

|

|

Pabo

|

|

|

|

|

|

Pabo

|

|

|

|

|

|

Pachaco

|

|

|

|

|

|

Pacharaco

|

|

|

|

|

|

Pacheco

|

|

|

|

|

|

Pagnamuchi

|

|

|

|

|

|

Palachi

|

|

|

|

|

|

Paliarte

|

|

|

|

|

|

Palmisha

|

|

|

|

|

|

Palmito

|

|

|

|

|

|

Palo

blanco

|

|

|

|

|

|

Palo

pepa

|

|

|

|

|

|

Palo

santo

|

|

|

|

|

|

Panecillo

|

|

|

|

|

|

Pena de

dios

|

|

|

|

|

|

Pepa de

mono

|

|

|

|

|

|

Pepa de

monte

|

|

|

|

|

|

Piquelanchi

|

|

|

|

|

|

Platano

|

|

|

|

|

|

Popambuchi

|

|

|

|

|

|

Quebra

hacha

|

|

|

|

|

|

Quelanchi

|

|

|

|

|

|

Querre

|

|

|

|

|

|

Quininande

|

|

|

|

|

|

Rubiacea

|

|

|

|

|

|

Sajillo

|

|

|

|

|

|

Samia

|

|

|

|

|

|

Sombra

de rio

|

|

|

|

|

|

Supachi

|

|

|

|

|

|

Tambora

|

|

|

|

|

|

Tanchachi

|

|

|

|

|

|

Tegviachi

|

|

|

|

|

|

Tejbiachi

|

|

|

|

|

|

Tibijchiche

|

|

|

|

|

|

Tsopa

|

|

|

|

|

|

Tuchipiche

|

|

|

|

|

|

Tyarinsa

(palma)

|

|

|

|

|

|

Vaina

|

|

|

|

|

|

Vainilla

|

|

|

|

|

|

Venandrillo

|

|

|

|

|

|

Winula

|

|

|

|

|

|

Zayvo

|

|

|

|

|

Gremios:

1 Heliófitas efímeras

2 Heliófitas durables

3 Esciófitas parciales

4 Esciófitas totales

Uso comercial:

0 sin uso

1 madera dura para construcción( vigas, pisos,

pilares)

2 madera de desenrollo y playwood

3 madera de encofrado y cajonería

4 maderas suaves (muebles, puertas, ventanas)

5 madera semidura

6 otros usos (frutos, látex, extractos, leña,

fibras)

7 palmas