Introducción

Los

páramos del Ecuador y su importancia

Los páramos son

ecosistemas (semi)húmedos y fríos que en el Ecuador se

encuentran formando un corredor casi intacto sobre la Cordillera de

los Andes, por encima del límite superior actual o potencial

de bosque (Mena et al. 2001). Forman un ejemplo ideal para aplicar la

visión de ecosistema de la Convención de Diversidad

Biológica, porque su importancia para la sociedad ecuatoriana

y para el mundo en general se caracteriza por sus atributos

biológicos, pero también sus atributos geográficos,

sociales y económicos apoyan a su gran valor.

Los atributos biológicos

que determinan la singularidad son su relativamente rica

biodiversidad: es el ecosistema de alta montaña más

diverso del planeta (Smith & Cleef 1988). Pero más aún

que el número de especies, impresiona el porcentaje de

especies endémicas para el ecosistema: alrededor del 60% de

todas las especies de plantas vasculares no se encuentran en otros

ecosistemas (Luteyn 1992). Este endemismo es un resultado del hecho

que las plantas están muy adaptadas a las condiciones

climáticas extremas, que también resulta en una gran

fragilidad de su biodiversidad: con poco disturbio, se pierde una

gran cantidad de las especies típicas del páramo

(Verweij 1995). Finalmente, un atributo que hace que el ecosistema

páramo es importante biológicamente, es el hecho que

está formando un corredor Norte-Sur de más de 2000

kilómetros entre Venezuela y el Perú, en una de las

cordilleras más dinámicas, geológicamente y

biogeográficamente hablando, del mundo (Jorgensen & Ulloa

1994).

Probablemente aún más

llamativo para grandes grupos de pobladores Andinos que los atributos

biológicos son los geográficos. Especialmente el rol

del páramo como regulador hídrica determina

probablemente más que cualquier otra característica su

valor para la población. Todas las grandes ciudades de los

Andes del Norte dependen para su agua potable y para la mayoría

de su electricidad del agua de páramo, pero también el

campo, especialmente en la Sierra seca de Venezuela y el centro del

Ecuador produce los alimentos gracias al agua de riego proveniente

del páramo (Medina & Mena 2001). Pero también el

suelo en sí ayuda a que el páramo tenga este gran

valor. En primer lugar, el suelo orgánico es la clave detrás

de la regulación hídrica pero este suelo en sí,

especialmente en zonas de origen volcánico, es un almacén

de carbono y un potencial de productividad agrícola

aprovechado para papas, habas, mellocos y pasto para ganado

(Podwojewski & Poulenard 2000). Finalmente, el paisaje en sí,

con volcanes espectaculares, valles planos con turberas y lagunas

vistosas, pendientes y afloramientos rocosos aparentemente

inaccesibles y la inmensidad del páramo lo hacen uno de los

ecosistemas más apreciados por turistas nacionales y

extranjeros y las lagunas como Cuicocha y nevados como el Cotopaxi

hacen de las Áreas Protegidas en la cual éstos se

encuentran, los lugares naturales más visitadas del país

(Narváez 2001).

La diversidad

del páramo no está

reflejada solo en su flora, fauna y paisaje, sino también en

sus habitantes. La diversidad cultural y étnica hacen que la

alta montaña, aparte de la amazonía, sea el único

lugar donde todavía se hallan rasgos del Ecuador nativo,

indígena. La mayor población indígena

Quichuahablante vive en los páramos, practica su agricultura

con algunas prácticas muy tradicionales, habla su idioma,

tiene su cultura y vestimenta y está en un continuo proceso de

cambio y adaptación, lo que quiere decir que es una cultura

diversa y viva (Ramón 2002). Lo que socialmente hace

importante el páramo para la sociedad es que durante los

siglos, desde épocas preincaicas hasta ahora, la gente ha

intervenido en el páramo y lo ha modificado. Esto dio origen

al concepto que en alguna manera se puede considerar el páramo

como un paisaje cultural y, de todas maneras, como un espacio de vida

para casi un millón de habitantes en los Andes (Suárez

2002).

Son los atributos económicos

los que hacen que el páramo sea importante para un millón

de usuarios directos pero también para muchos usuarios

indirectos. Primero, su valor para la producción agrícola

que, aunque estamos de acuerdo o no con este uso del ecosistema

natural, nos beneficia a todos los que comemos papas y tomamos leche.

Pero los servicios ambientales que presta el páramo en sí

también representan un valor directo a la población, ya

que el precio del agua sería mucho mayor si no fuera posible

sacarla tan cerca desde la montaña. Y finalmente, el turismo,

que es la tercera fuente de ingresos en el Ecuador, se beneficia

también económicamente (Vega & Martinez 2000).

Una de las

grandes urgencias para que los tomadores de decisiones (gobiernos,

administración de áreas protegidas, campesinos, etc.)

puedan aplicar un manejo integral de este paisaje es el conocimiento

del estado en que se encuentra el páramo, tomando en cuenta

todos estos atributos. Porque evaluando, estudiando o monitoreando

este ecosistema únicamente tomando en cuenta sus atributos

biológicos sería una actividad muy limitada y no

representaría la verdadera importancia de los diferentes grupo

de interés en este ecosistema, cada uno con iguales derechos

de control y acceso.

Estado

de Salud, un concepto relacionado con la visión de

ecosistema

Reconociendo que un

ecosistema es un espacio dinámico, en que, en muchos casos,

interfieren pobladores con la biodiversidad y los aspectos abióticos,

que está interrelacionado con otros ecosistemas y que presta

servicios a diferentes grupos humanos interesados, llevó a

nivel internacional a promover la visión ecosistémica

en la conservación (Smith & Maltby 2003). Esta visión,

entre otros, respeta los diferentes atributos y respeta las

diferentes expectativas que tienen diferentes grupos de gente sobre

un ecosistema o un área natural. Este respeto para diferentes

expectativas intrínsecamente significa que no existe un solo

estado "bueno" o "malo" del ecosistema ya que

lo que es bueno para un grupo de interesados, es malo para otro. Por

ejemplo, un páramo sembrado de papas de buena calidad

seguramente es evaluado positivo por su dueño cultivador, pero

negativo por un ambientalista o un empresario turístico. Un

concepto para evaluar el ecosistema, tomando en cuenta diferentes

atributos y diferentes expectativas de la gente, es el "estado

de salud" del ecosistema (Woodley et al. 1993), concepto que ha

sido aplicado a los páramos del Ecuador por Mena (2001).

En

términos amplios, el enfoque del estado de salud de un

ecosistema es más amplio que el de conservación. El

enfoque de salud del ecosistema parece más apropiado para los

páramos ecuatorianos (y posiblemente para cualquier

ecosistema), porque el enfoque del estado de salud de un ecosistema

integra de manera explícita las consideraciones estrictamente

ecológicas con los procesos sociales del manejo de recursos y

las implicaciones que esto tiene sobre la salud humana (Rapport et

al. 1998). El estado de salud de un ecosistema es un tema complejo,

holístico y unificador en comparación del más

biológico y estátivo "estado de conservación"

(Mena 2001). Para trabajar con él y evaluar en la práctica

el estado de salud de un ecosistema se deben definir indicadores que

dan lugar a criterios de evaluación. Los criterios

fundamentales señalados por Rapport et al. (1998) son vigor,

resiliencia y organización. Estos criterios pueden ser

aplicados a las dimensiones biofísicas, socioeconómicas

y de salud humana de los ecosistemas. Además, hay tres

indicadores generales, o integradores, que están surgiendo,

tales como la capacidad de mantener los servicios ambientales, la

posibilidad de ofrecer alternativas de manejo y la propia salud de la

población humana directamente relacionada con el ecosistema

(Mena 2001).

Los

tres criterios generales del estado de salud aplicados al páramo

"Vigor"

en términos de salud ecológica se refiere a la

productividad del ecosistema. Esto en términos biológicos

es fácil de imaginar ya que entre mayor productividad de

material vegetal o de fauna, en mejor "salud" se

encuentra el ecosistema. En términos de hidrología,

también casi siempre es deseable que haya mucha

"productividad" de agua (léase: balance positivo

de cuenca). También en el tema económico es claro:

entre más cantidad de dinero puede generar un páramo

por turismo o regulación de agua, mejor está su

"salud". Sin embargo, hay que tener cuidado al evaluar el

vigor de un ecosistema, porque en primer lugar se debe relacionar con

un "nivel óptimo" de vigor para un ecosistema

sano. Por ejemplo, el páramo es un ecosistema de productividad

baja y continua a lo largo del año y una productividad alta

durante poco tiempo es una señal de estrés. Lo mismo es

verdad para productividad económica o social; se puede

concluir que el ecosistema se encuentra en buena "salud

económica y social" cuando el páramo produce la

máxima cantidad de recursos económicos o que en él

están viviendo una óptima cantidad de gente, sin que

esto signifique sobreexplotación (Mena 2001). El "vigor"

del agua igual hay que ver dentro de su nivel óptimo: es

deseable tener un flujo constante durante el año en vez de

unas pocas ocasiones de muy alto caudal.

El

término resiliencia se refiere a la capacidad que tiene un

ecosistema para recuperar la situación original luego de un

cambió. La hipótesis básica en relación

con la salud de los ecosistemas es que la resiliencia es mayor cuanto

menos disturbado está un ecosistema (Rapport et al. 1998). Es

obvio que la resiliencia ecológica está relacionada con

su capacidad de recuperación después de, por ejemplo,

una quema. Los páramos que están en un buen estado de

salud, son menos frágiles y no sufren tanto en un incendio que

los páramos que ya están algo degradados. Lo mismo se

cumple para la población: si la gente tiene un buen nivel de

recursos económicos o culturales (conocimiento tradicional o

moderno), puede responder mejor a un estrés exterior como una

helada o una crisis económica.

El

criterio de organización se refiere, en términos de la

salud del ecosistema, a la complejidad de éste. Normalmente,

un ecosistema sin disturbios tiende a aumentar su complejidad a lo

largo de su proceso de sucesión hasta llegar a un clímax

dinámico. La complejidad se manifiesta a través de la

riqueza de especies y de la intrincación de sus interacciones

(mutualismos, competencia, etc., Rapport et al. (1998)). En el caso

del páramo un ecosistema con alta organización puede

ser un pajonal con alta diversidad, y que la vegetación

dominante presente diferentes estratos, como son musgos, hierbas y

arbustos aplastados al suelo y arbustos que sobresalen del pajonal.

Un efecto típico de estrés en el páramo por

quema y pastoreo es una homogenización de la estructura del

páramo, hasta terminar con un pajonal sin otros estratos; o

sea con una menor organización (Hofstede 1995; Verweij 1995).

También la presencia de cadenas tróficas intactas es un

señal de buena organización; esto requiere que haya

presencia desde los invertebrados más pequeños hasta

predadores como el Puma y carroñeros como el Cóndor, y

esta situación se encuentra en muy pocas áreas (Mena

2001). Si aplicamos el criterio de organización a la sociedad

o a la economía de la población, se puede imaginar que

si la comunidad está mejor organizada, o si tiene diferentes

formas de sustento económica ( o sea, mejor organizada la

economía) mayores serán su resiliencia y su "salud".

Los

indicadores integrales de estado de salud aplicados al páramo

La

capacidad del páramo de prestar bienes y servicios ambientales

es un excelente indicador integral, porque sencillamente casi se

puede decir que el páramo es un ecosistema "diseñado"

para servir como proveedor de agua a las tierras más bajas

(Mena 2001). Otro servicio ambiental fundamental del páramo es

la retención de carbono en el suelo. La cantidad de carbono

retenido en la abundante materia orgánica de los suelos del

páramo puede llegar a ser similar a la cantidad retenida en la

vegetación de una extensión equivalente de bosque

húmedo tropical (Hofstede et al. 2002). Para que el páramo

esté en la capacidad de prestar servicios ambientales, debe

estar en un buen estado de salud. Entre mejor conservado el suelo,

más materia orgánica, mejor almacenamiento de carbono y

mejor regulación hídrica. Para esto se requiere que los

atributos biológicos y geográficos cumplan tanto con un

alto vigor, resiliencia y organización. Pero, para poder

aprovechar en una forma eficiente y equitativa de estos servicios

ambientales, se necesita que también la sociedad esté

cumpliendo los criterios generales. Porque ¿cómo se va

organizar un sistema efectivo de pago por agua cuando no hay

organización en la cuenca? o ¿cómo se puede

entrar en un largo camino de gestión de carbono cuando no haya

suficiente resiliencia?.

Lo que vale para el

indicador integral "capacidad de prestar bienes y servicios

ambientales" también es verdad para "la

posibilidad de ofrecer alternativas de manejo". De un lado, un

páramo con buena productividad de vegetación, gran

profundidad de suelo, suficiente agua, como los que encontramos en

Carchi, tiene mayor resiliencia y alta organización. Estos

páramos tienen más opciones de manejo (inclusive

agrícola) que los páramos sobre suelos delgadas y en

condiciones secas en Azuay, donde la conservación estricta es

casi la única opción viable. Sin embargo, para

realmente emplear estas diferentes alternativas de manejo, se

requiere una comunidad organizada y con opciones de invertir a

mediano plazo (o sea, con resiliencia) y de un gobierno local bien

organizado y con buen vigor (o sea, con dinero para apoyar la

iniciativa), entre otros (Mena et al. 2001).

Finalmente,

la salud de la población humana probablemente es el indicador

más integral, pero a la vez el indicador que más

difícilmente se relaciona directamente con el ecosistema. La

hipótesis aquí, que suena bastante lógica, es

que en un ecosistema sano hay gente sana. La salud de la gente no

solo se refiere a las condiciones físicas del aparato

respiratorio o de otras funciones semejantes, sino también al

estado anímico y psicológico de la gente: en un

ecosistema rico y diverso la gente es más sana, feliz,

positiva y productiva. En el caso del páramo, la situación

de salud integral es grave. De acuerdo con Bernal et al. (2000) la

"tasa de alfabetismo" tiene un promedio de 24,2%. La

relación entre analfabetismo y condiciones bajas de salubridad

es bien conocida. El porcentaje de hogares con saneamiento básico

tiene promedio de 25,7%. Un tercer indicador, tal vez el más

importante, es la incidencia de la pobreza, que tiene un promedio de

75,7% en los páramos de Ecuador. La relación de causa y

efecto en el caso de la salud de la gente y la salud del ecosistema

es difícil. ¿Es la gente (en su mayoría pobre,

analfabeta, mal servida y abatida) la causa de un ecosistema

maltratado? ¿O son las condiciones propias del ecosistema las

que llevan a que la gente en él se empobrezca y se enferme?

Esperamos que no hay lo uno sin lo otro, ni lo otro sin lo uno (Mena

2001) y por lo tanto hace que la salud de la gente misma es un

excelente indicador integral del estado de salud de los páramos,

porque hay una relación bidireccional, que involucra tanto los

atributos biológicos, geográficos, sociales y

económicos.

Indicadores

objetivos y medibles: punto clave en el manejo de un ecosistema

Los indicadores

integrales no se pueden medir directamente porque están

compuestos de una serie de indicadores sencillos, que deben ser

objetivos, medibles y, más que todo, no ser ambiguos: tienen

que indicar con certeza si algo va bien o va mal. Por esto la

definición de indicadores es considerada una ciencia en sí.

O mejor dicho, la definición y validación de

indicadores sencillos y objetivos es un buen reto para la ciencia

moderna en general, ya que fundamentalmente son las herramientas que

necesitan los tomadores de decisión para guiar sus acciones.

En el proyecto Andes del Instituto Alexander von Humboldt (datos no

publicados) se han tratado de identificar, con el apoyo de un grupo

multidisciplinario de científicos, una serie de indicadores

geo-biológicos y socio-económicos que en su conjunto

deben poder sostener los tres indicadores integrales. Así,

entre los indicadores biológicos identificaron la diversidad

de especies, la estructura de la vegetación, la biomasa, y la

cantidad de especies endémicas. Los indicadores geofísicos

fueron la desecación de humedales, la compactación del

suelo, la retención de humedad y la pérdida y

transformación de materia orgánica en el suelo, entre

otros. Los indicadores socioeconómicos incluyeron el uso del

suelo, el sistema productivo, la accesibilidad, y el índice de

calidad de vida. En las discusiones llevadas a cabo en el grupo, se

concluyó que el reto no solamente era la identificación

de indicadores y la comparación de indicadores sociales con

biológicos, sino también la escala en la cual se evalúa

un indicador (regional, sub-regional, local o puntual).

De la teoría

a la práctica hay una distancia considerable. Coppus et al

(2001) y Hofstede et al (2003) han publicado un estudio en el cual se

hizo un primer intento de evaluar el estado de salud de los páramos

de pajonal en el Ecuador. Aquí resumimos este estudio con el

fin de demostrar la ambigüedad de los indicadores que a primera

vista parecen muy claros.

El

estado de salud de los páramos en el Ecuador

Coppus

et al (2001) y Hofstede et al. (2003) procedieron en primera

instancia a analizar con unos pocos indicadores, combinados con la

opinión de expertos, el estado de conservación en los

páramos de pajonal en el Ecuador. Luego, cruzaron este estado

con otros indicadores biológicos y sociales para identificar

la relación entre estos indicadores. Con base en el mapa

preliminar de los páramos del Ecuador (Proyecto Páramo

1999) se diferenciaron las zonas de estudio. En total se analizaron

28 áreas de páramo, que comprendieron en su mayoría

páramos de pajonal, que según la suposición son

las unidades donde el paisaje ha sido modificado por el uso de la

tierra. En cada sitio se determinó la composición

botánica (especies), la pendiente, la altitud y la posición

geográfica. Además, se evaluó visualmente la

evidencia de quemas, pastoreo, degradación directa y otros

tipos de disturbio humano. El contenido de materia orgánica y

la actividad biológica fueron analizados en calicatas de

suelo. Además se estimó la presencia de fauna

silvestre. Estos datos fueron tratados en una formula matemática

arbitraria, pero basada en supuestos lógicos para llegar a una

aproximación del estado de conservación (Coppus et al.

2001), la cual resultó en un índice de estado de

"conservacion" de cada sitio, con una escala entre 1 y 5.

Una vez establecido este índice, se hizo una clasificación

de los diferentes sitios (Figura 1).

Con

los valores así obtenidos, resultó un orden de sitios

según su estado de conservación bastante confiable y

aceptable y se procedió a relacionar el estado con la cantidad

de especies vegetales para determinar el valor de la diversidad de

especies como indicador (Figura 2). Si bien la cantidad de

especies encontradas en cada transecto fue relativamente alta (entre

39 y 64) no hubo una tendencia de mayor cantidad de especies en

mejores condiciones. Sin embargo, si se analiza cuales son las

especies de flora que se encuentran principalmente en los páramos

evaluados como en "buen estado", se nota que son todas

especies típicas del páramo. Blechnum occidentale,

Chusquea tesselata y Diplostephium hartwegii (Verweij

1995; Luteyn 1999) solamente se han encontrado en páramos bien

conservados ([[Figura 3]]). Con Puya y Uncinia no se

encontró una correlación a nivel de especies, pero sí

a nivel de genero. Finalmente, los líquenes sirvieron como

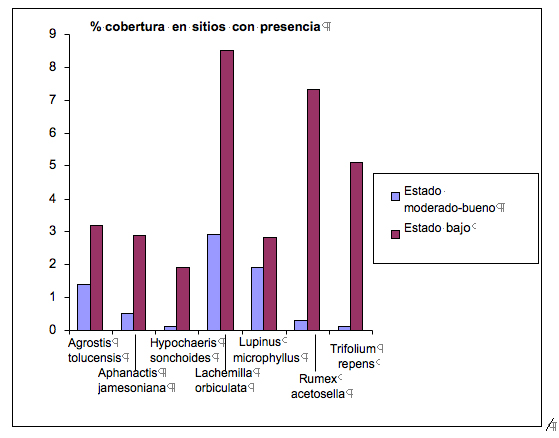

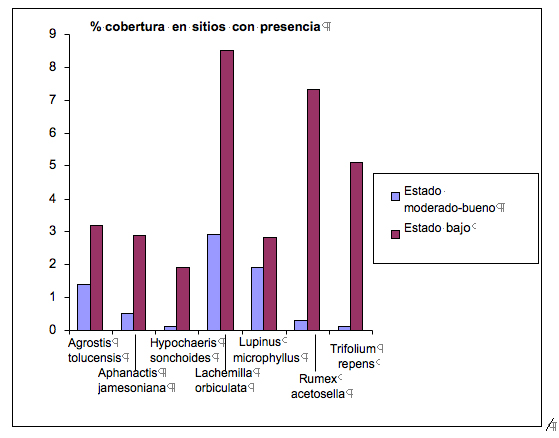

indicador como grupo. Por otro lado, las especies consideradas

oportunistas, tolerantes a pastoreo e inclusive "malezas"

de páramo, tales como Rumex acetocella, Trifolium repens y

Lachemilla orbiculata (Ferwerda 1987; Verweij 1995) están

presentes tanto en los páramos evaluados en "buen"

estado como en "mal" estado, pero su abundancia era mucho

más alta en los páramos muy intervenidos ([[Figura

4]]). Esto quiere decir que la cantidad de especies en sí no

es un buen indicador del estado del páramo, pero la presencia

de especies típicas de páramo sí; y más

aún, a veces no hay que evaluar la riqueza vegetal a nivel de

especies pero si a nivel de género. Y, en el caso de

indicadores de intervención, no vale analizar la

presencia/ausencia pero si es necesario analizar la abundancia.

Figura

1: Distribución geográfica de todos los páramos

en el Ecuador con la localización de los sitios de estudio en

páramos de pajonal. El símbolo representa el estado de

conservación evaluado mediante indicadores geo-biológicos

(Coppus et al. 2001).

Figure 1.

Geographical distribution of the Paramos in Ecuador, with location of

study sites. The symbol repreesents the conservation status,

evaluated according to geo-biologic indicators (Coppus et al.

2001).

Figura

2: Relación entre número de especies de plantas

vasculares y estado de "conservación" en 30 sitios

de páramo (Datos de Coppus et al. 2001).

Figure 2. Relation

between the number of vascular plant species and conservation status

on 30 paramo sites (Data from Coppus et al. 2001).

Para avanzar hacia

la evaluación del estado de salud, se procedió a

correlacionar el estado de los páramos encontrados con

variables socioeconómicas de censos sociales ver [[Figura 5]]

(Infoplan 1999). Se puede concluir que en términos generales,

los páramos con mayor estado de conservación están

relacionados con índices bajos de desarrollo. La severidad de

la pobreza, la brecha y la severidad de la indigencia, las personas

económicamente activas, el índice de desarrollo social

y de necesidades básicas no satisfechas tienen diferencias

significativas para los tres estados de salud. El índice de

desarrollo social y las personas económicamente activas

decrecen con un mejor estado de salud del páramo, y todas las

demás variables aumentan con un mejor estado de salud (Coppus

et al. 2001). Estos resultados indican que los páramos en

mejor estado de salud están situados en áreas con las

poblaciones humanas más pobres, mientras que los que tienen

peores estados de salud están relacionados con condiciones

socioeconómicas más positivas. Sin embargo, esto puede

ser una equivocación ya que los datos socioeconómicos

están analizados a una escala diferente que los

geo-biológicos. Por ejemplo, los datos de población

están agrupados por parroquia, y esto en ciertos casos

significa el estado de una población que no vive en los

páramos si no en la cabecera parroquial a otra altitud

(Recharte & Gearheard 2001). También la calidad de la

información es un punto clave: una población indígena

en el centro del país puede tener pocos recursos económicos,

y por esto ser evaluada indigente, pero ser autosuficiente en

alimentos y vestimenta (Mera 2001).

Figura

3: Especies de plantas con mayor presencia en páramos en buen

estado de "conservación" (Bueno-moderado= valores

3-5, bajo= valores 1 y 2; Datos de Coppus et al. 2001).

Figure 3. Plant

species with mayor presence in paramos in good state of conservation

(Good-moderate= values 3-5, low=values 1 and 2: Data from Coppus et

al. 2001).

Figura

4: Especies de plantas con mayor abundancia en páramos en bajo

estado de "conservación" (Bueno-moderado= valores

3-5, bajo= valores 1 y 2; Datos de Coppus et al. 2001)

Figure 4. Plant

species with mayor presence in paramos in low state of conservation

(Good-moderate= values 3-5, low=values 1 and 2: Data from Coppus et

al. 2001).

Figura

5: Relación entre indicadores sociales y estado de

"conservación" de 30 sitios de páramo

("Bueno" es valor 4 y 5, "moderado" es valor

3, "bajo" es valor 1 y 2. Datos de Coppus et al. 2001).

Figure 5.

Relation between social indicators and conservation status of 30

paramo sites (Good-moderate= values 3-5, low=values 1 and 2: Data

from Coppus et al. 2001).

Conclusiones

En el Ecuador,

tres cuartos de todos los páramos naturales son dominados por

pajonales, los cuales sufren de algún grado de intervención

humana. Sin embargo, todos los páramos brindan múltiples

servicios a la población gracias a sus atributos biológicos,

geográficos, sociales y económicos. Evaluando un páramo

únicamente tomando en cuenta sus atributos biológicos

sería una actividad muy limitada y no estaría acorde a

la visión ecosistémica que respeta la interacción

naturaleza-ser humano, la dinámica de ecosistemas y la

interacción entre ecosistemas. Para que la sociedad pueda

aplicar un manejo integral de este paisaje es necesario definir en

que estado está el ecosistema y como es su respuesta a

intervenciones y actividades de manejo. Considerando esta dinámica

y la multidisciplinariedad de la evaluación, se propone

avanzar hacia la determinación del estado de salud en vez del

más estrictamente ecológico estado de conservación.

El páramo forma un ecosistema en el cual es fácil de

entender cómo es la interrelación entre los criterios

generales y los indicadores integrales del estado de salud, tanto a

nivel geo-biológico como socio-económico. Sin embargo,

para realmente poder evaluar y monitorear el estado de salud, falta

más conocimiento sobre indicadores sencillos, objetivos y

medibles. Este articulo ha demostrado que algunos indicadores

relativamente obvios, sin embargo presentan ambigüedades

relacionadas con la falta o la calidad de la información, con

la escala y con las interacciones entre indicadores sociales y

biológicos. Es un reto para las diferentes disciplinas diseñar

y aprobar esta clase de indicadores. Aqui, las ciencias biológicas,

sociales, agrícolas y económicas encuentran un espacio

idóneo para desarrollar y aplicar la información

necesaria en forma conjunta. Pero además, es necesario una

discusión continua entre científicos y los tomadores de

decisiones para asegurar que la información sea aplicada de

manera objetiva, equitativa y adecuada.

Agradecimientos

La teoría y

los datos presentados en este articulo fueron desarrollados durante

la ejecución del Proyecto Páramo en el Ecuador

(Universidad de Amsterdam, EcoCiencia, Instituto de Montaña).

El autor agradece en especial a Patricio Mena (EcoCiencia) y Pool

Segarra (EcoPar), con quienes mantuvimos numerosas discusiones sobre

este tema, y a Ruben Coppus, Lorena Endara, Susana León,

Veronica Mera, Marieke Nonhebel y Jan Wolf, quienes ayudaron en el

trabajo de campo y en el procesamiento de parte de los datos del

estudio del estado de salud. Al Instituto Alexander von Humboldt

(Colombia) agradezco la invitación a compartir experiencias

con el desarrollo de indicadores para el páramo. Reconozco

profundamente a los habitantes del páramo que colaboraron en

discusiones y en el trabajo de campo. Este estudio fue financiado por

el Instituto de Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas de la

Universidad de Amsterdam y por la Embajada de los Países Bajos

en el Ecuador.

Referencias

Bernal,

F.; O. Sánchez & A. Zapata. 2000: Manejo de páramos

y zonas de altura. Relaciones socio-organizativas y legales en el

páramo y otras zonas de alturas. CAMAREN-IEDECA. Quito.

Coppus,

R,. L. Endara; M. Nonhebel; V. Mera; S. León-Yánez; P.

Mena Vásconez; J. Wolf & R. Hofstede. 2001. El estado de

salud de algunos páramos en el Ecuador: una metodología

de campo. Pp 219-240 in: Mena V., P.; G. Medina & R. Hofstede

(eds.). Los páramos del Ecuador: Particularidades,

problemas y perspectivas. Abya Yala/Proyecto Páramo.

Quito.

Pijper

D.; I. K. De Rooy & F. Tonneijck. 2001. Impact

of land use and soil properties in the páramo of Cochapamba,

South Ecuador. Reporte. Proyecto Páramo. Quito.

Ferwerda,

W. 1987. The influence of potato cultivation on the natural

bunchgrass páramo in the Colombian Cordillera Oriental.

Tesis de M.Sc. Internal Report 220 of the Hugo de Vries Laboratory.

Universidad de Amsterdam, Países Bajos.

Hofstede,

R. G. M. 1995: Effects of burning and grazing on a colombian

páramo ecosystem. Tésis

de Doctorado. Universidad de Amsterdam.

Amsterdam.

Hofstede,

R. G. M.; J. P. Groenendijk; R. Coppus; J. Fehse & J. Sevink.

2002. Impact of pine plantations on soils

and vegetation in the Ecuadorian high Andes. Mountain Research and

Development 22 (2): 159-167.

Hofstede,

R. G. M.; R. Coppus; P. Mena; P Segarra & J. Sevink. 2003.

El estado de conservación de los páramos de pajonal en

el Ecuador. EcoTropicos 15(1).

Infoplan

1999. Información para el desarrollo Oficina de Planificación

de la Presidencia ODEPLAN. Quito.

Jørgensen,

P. M. & C. Ulloa. 1994. Seed plants of

the high Andes of Ecuador: a checklist.. AAU reports: 34, 354 pp.

Universidad de Aarhus.

Luteyn

J. L. 1992. Páramos: Why study them?. in: Balslev, H. &

J.L. Luteyn, (eds.). Páramo: an andean ecosystem under

human influence. London: Academic Press:1-14.

Luteyn

J. L. 1999. Páramos: a checklist of plant diversity,

geographical distribution, and botanical literature. Memoirs

of the New York Botanical Garden; volume 84.

Medina,

G. & P. Mena Vásconez (2001) Los Páramos en el

Ecuador. Pp 1-24 en: P. Mena; G. Medina & R. Hofstede (Eds). Los

páramos del Ecuador. Quito, Editorial Abya Yala

Mena,

P. 2001. El estado de salud de los páramos en el Ecuador: una

aproximación conceptual. Pp 189-216 in: Mena, P.; G. Medina &

R. Hofstede (eds.). Los páramos del Ecuador:

Particularidades, Problemas y Perspectivas. Abya Yala/Proyecto

Páramo. Quito.

Mena, P.; G. Medina & R.

Hofstede (eds.). 2001. Los páramos del Ecuador. Quito,

Editorial Abya Yala

MERA

O.V. 2001. Prácticas Sociales, Uso de Recursos y Percepciones

sobre la Naturaleza: Una Caracterización Social de los Páramos

Ecuatorianos. in: Mena, P.; G. Medina & R. Hofstede

(eds.). Los páramos del Ecuador: Particularidades,

Problemas y Perspectivas. Abya Yala/Proyecto Páramo.

Quito.

Narváez,

E. M. 2001: La actividad de ecoturismo en el páramo. en: P.

Mena & G. Medina (eds.), Páramo y turismo. Serie

páramo 7, Quito, Editorial Abya Yala-GTP

Podwojewski, P. & J.

Poulenard. 2000. Los suelos de los páramos del Ecuador. in:

Los suelos de los páramos. Serie Páramo 5. GTP/Abya

Yala. Quito.

Proyecto Páramo. 1999.

Mapa preliminar de los tipos de páramo del Ecuador. No

publicado. Quito.

Ramón, G. 2002: Visiones,

usos e intervenciones en los páramos del Ecuador. En Páramos

y Cultura. Serie Páramo 12. GTP/ Abya Yala. Quito

Rapport,

D.; R. Costanza; P. Epstein; C. Gaudet & R. Levins (eds.). 1998.

Ecosystem Health. Blackwell Science. Malden (Ma).

Recharte,

J. & J. Gearheard. 2001. Los páramos

altamente diversos del Ecuador¨Ecología política de

una ecorregión¨. Pp 55-86 in: Mena, P.; G. Medina & R.

Hofstede (eds.). Los páramos del Ecuador: Particularidades,

Problemas y Perspectivas. Abya Yala/Proyecto Páramo. Quito.

Smith,

J.M. B. & A.M. Cleef. 1988: Composition and origins of the

world's tropic alpine floras. J. Biogeogr.

15: 631-645.

Smith,

R.D. & E. Maltby. Using the ecosystem approach to implement the

convention of biological diversity. Key

issues and case studies. Ecosystem Management Series No. 2.

Gland (Suiza) UICN.

Suárez,

L. 2003. Los páramos como paisajes culturales en el

Ecuador. Pp 123-130 in: Mujica Barreda, E. (Ed.). Paisajes

Culturales en los Andes. Lima, UNESCO Perú.

Vega,

E. & D. Martínez. 2000: Productos económicamente

sustentables y servicios ambientales del páramo. Serie

Páramo 4. GTP/Abya Yala. Quito.

Verweij,

P. A. 1995. Spatial and temporal modeling of vegetation patterns:

Burning and grazing in the páramo of Los Nevados National

Park, Colombia. Tesis de Ph.D. Universidad de Ámsterdam,

Países Bajos.

Woodley,

S. J. Kay & G. Francis. 1993. Ecological Integrity and the

Management of Ecosystems. St. Lucie Press. Ann Arbor.